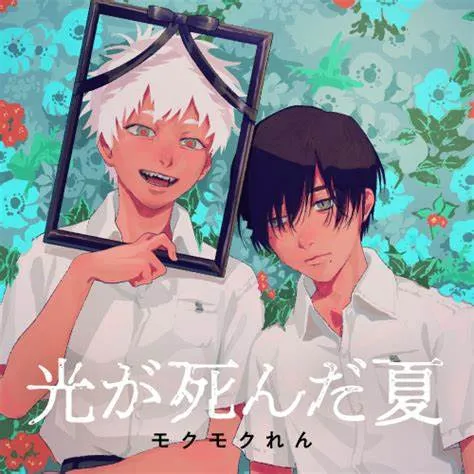

みなさん、こんにちは!今日は30代男性にも大人気の漫画「光が死んだ夏」に登場する特徴的な方言について、その魅力や背景を深掘りしていきます。作品をこれから読む方、すでにファンの方も、新たな発見があるかもしれませんよ。

モクモクれん先生はインタビューで、ありきたりな関西弁とは一線を画す「絶妙なライン」を狙って、あえて東海地方の山間部の方言を選んだと語っています(インタビューで語られた「光が死んだ夏 方言」の背景)。この選択が、作品のミステリアスな雰囲気を際立たせています。

ファン待望のアニメ化が2025年夏に実現し(アニメ版での「光が死んだ夏 方言」の再現状況にも注目です)、大きな話題を呼びました。アニメ版では三重県出身の方言指導の先生が参加しており、声優陣の熱演によってこの独特な方言が見事に表現され、ファンの間で高い評価を得ています。

この記事では、作中の方言の具体的な意味や特徴、さらには物語の舞台とされる地域文化との深い関連性まで、徹底的に解説していきます。方言を知ることで、これまで見過ごしていたかもしれないキャラクターの細やかな感情表現や、物語の伏線に気づくことができるはず。ぜひ最後までお付き合いください!

それでは、東海地方の山間部が持つ独特の言葉が生み出す、「光が死んだ夏」の奥深い世界観を一緒に探求していきましょう。

この記事のポイント

- 「光が死んだ夏」の方言は三重弁がベース、作者が意図的に採用

- 「ケッタ(自転車)」「ごおわく(腹が立つ)」など特徴的な方言の具体的な意味と使い方

- 物語の舞台は三重県の架空の集落とされ、地域の文化や伝承が作品世界に影響

- 2025年夏にアニメ化され大反響!方言の再現度も話題に

引用:【光が死んだ夏】面白いシーン&要素まとめ!どんな話で方言がどこかも解説します – YouTube

「光が死んだ夏」の方言が作品の魅力を高める理由

三重弁をベースにした独特の言葉遣い

「光が死んだ夏」の登場人物たちが話す言葉は、単なる田舎言葉というだけでなく、物語の不穏な空気を醸成する重要な役割を担っています。この言葉遣いは、三重県で話される「三重弁」を基にしつつ、作者独自の味付けが施されたものです。

三重弁は、大きく関西弁の影響を受けつつも、独自の発展を遂げた方言です。特に、作品の舞台とされるような山間部では、古い言葉遣いや独特のイントネーションが残りやすい傾向にあります。三重県内でも地域差は大きく、北部、中部(山間部)、南部(伊勢志摩や東紀州)で言葉の特徴が異なります。読者の間では、作品の方言は特に三重県南部の響きに近いという意見や、複数の地域の方言が混ざっているのではないかという考察もあります。

この方言指導の事実は、作者が描きたかった世界のリアリティを追求する上で、三重弁が重要な要素であったことを示唆しています。また、三重県に隣接する岐阜県の方言(特に美濃地方など)も東海方言に分類され、一部共通する語彙や表現があるため、SNSなどでは「関西弁と岐阜弁が混ざった感じ」といった感想も見られ、作品の方言の多層的な魅力を物語っています。

日常会話で使われる方言の意味

「光が死んだ夏」を読み進める上で、特徴的な方言の意味を知っておくと、キャラクターたちの会話がより鮮明に、そして時にはより不気味に感じられるでしょう。ここで、作中で印象的に使われる主な方言とその意味をまとめてみました。

| 作品の中の方言 | 標準語での意味 | 補足 |

|---|---|---|

| 机つって | 机を持ち上げて運ぶ | 「吊る」のニュアンス。重いものを複数人で運ぶ際などにも使う。 |

| ケッタ | 自転車 | 東海地方で広く使われるが、特に三重・愛知・岐阜で顕著。 |

| 思い出されやんな | 思い出されないな | 「~やん」は関西弁とも共通するが、否定の「ん」と続く形。 |

| せやに | そうだよ | 同意や相槌で使われる。 |

| ごおわく | 頭にくる、腹が立つこと | 強い苛立ちや怒りを表す。 |

| おいないさ | いらっしゃい | 歓迎の言葉。温かみがある。 |

| ずっこい | ずるい | 標準語の「ずるい」と同じ。 |

| あかんに | だめだよ | 「あかん」も関西系方言と共通。 |

| 入り浸ったろけ? | 入り浸ってしまおうか? | 「~たろけ」は「~てやろうか」という意志や勧誘。 |

| えらい | 疲れた、大変だ | 標準語の「偉い」とは意味が異なる。 |

これらの言葉が会話に自然に織り込まれることで、登場人物たちの日常がリアルに浮かび上がります。例えば、「ケッタ」という言葉一つとっても、彼らがどのような環境で生活しているのかを想像させます。

また、「〇〇やんな」「〇〇やに」「〇〇に」「〇〇たろけ」といった独特の文末表現は、言葉にリズムと感情の機微を与え、キャラクターの性格や彼らの間の関係性をより深く描き出しています。特に、緊迫したシーンや感情的な場面で使われる方言は、標準語以上に強く読者の心に響くことがあります。

「ごおわく」のような感情を表す言葉を知らないと、登場人物が抱えるストレスや怒りの度合いを正確に掴めず、物語の重要な側面を見逃してしまうかもしれません。方言は、まさに物語の隠し味なのです。

作品の舞台は三重県の架空の町

「光が死んだ夏」の物語が展開されるのは、四方を山に囲まれた日本のどこにでもありそうな、しかしどこか閉鎖的な雰囲気を持つ田舎の集落です。作者のモクモクれん先生は「特定の場所をモデルにしたわけではない」と公言していますが、作中の描写や方言から、その舞台背景は三重県ではないかと多くのファンによって推測されています。

その根拠の一つとして挙げられるのが、作中に登場する車のナンバープレートです。一部のシーンで「伊勢志摩」ナンバーらしきものが描かれており、これは三重県の志摩半島周辺地域で実際に使用されているものです。また、三重県には「血首ヶ井戸(ちこべがいど)」と呼ばれる、古くからの伝承が残る場所があり、これが作中の「集落の奥にある異界と繋がるとされる穴」のモチーフになったのではないか、という説も有力です。この井戸は、かつて討ち取った敵の首を投げ入れたという言い伝えがあり、作品の持つ土着的で不気味な雰囲気と重なります。

SNSなどでは、三重県中南部に位置する「渡会町(わたらいちょう)」周辺の風景が、作品の描写する集落の雰囲気に似ているという声も上がっています。山々に囲まれ、古い家屋が点在する風景は、確かに「光が死んだ夏」の世界観を彷彿とさせます。

一方で、隣接する岐阜県も舞台の候補として考察するファンもいます。岐阜県には関ケ原の戦いに関連する「東首塚・西首塚」といった場所があり、こちらもまた、作品の持つ「死」の匂いや土着的な信仰と通じるものがあるという意見です。

しかし、これらはあくまでファンの推測であり、物語の舞台は作者によって生み出された架空の町です。現実の特定の場所を忠実に再現するのではなく、様々な地域の要素や伝承を織り交ぜながら、あの独特で魅力的な世界観を構築したのでしょう。だからこそ、多くの読者がそれぞれの知識や想像力を働かせて「聖地巡礼」ならぬ「聖地考察」を楽しんでいるのです。

山間部の言葉が生み出す世界観

「光が死んだ夏」で用いられる特徴的な方言は、山々に隔絶された田舎町という舞台設定と見事に融合し、作品独自の空気感を生み出しています。都会の喧騒から遠く離れた、どこか閉鎖的で神秘的な雰囲気を、この言葉遣いが一層強く印象付けています。

東海地方、特に三重や岐阜の山間部では、現代でも古い言葉遣いや独特のアクセントが色濃く残っている地域があります。「ケッタ(自転車)」や「ごおわく(腹が立つ)」といった言葉は、都市部では耳慣れないかもしれませんが、それだけに読者にとっては異世界のような、あるいは忘れ去られた日本の原風景に迷い込んだかのような感覚を呼び起こします。

方言は、単なる言葉の違いに留まらず、その土地の歴史、文化、そして人々の気質をも反映する鏡のようなものです。「光が死んだ夏」で使われる言葉の端々からも、おそらくモデルとなったであろう三重県の山間部で育まれた生活様式や価値観が垣間見えるかもしれません。「おいないさ(いらっしゃい)」という響きには、外部からの訪問者を温かく迎え入れつつも、どこか詮索するような視線も感じさせる、村社会特有の人間関係が凝縮されているようにも思えます。

物語の中で重要な要素として描かれる「土葬の風習」や「名前の無い神やそれに類する存在への畏怖」といった描写は、まさに日本の山間部にかつて存在した、あるいは今も息づいているかもしれない土着信仰や村の掟といった要素と深く結びついています。これら文化的な背景と、登場人物たちが使う生々しい方言とが一体となることで、現代日本の中に潜む「もう一つの日本」とも言うべき、異質でミステリアスな空間が立ち現れるのです。

そして、この山間部の言葉が持つ素朴さや温かみは、時として得体の知れないものへの恐怖や不気味さを際立たせる効果も持ちます。「光が死んだ夏」がホラーサスペンスとしての評価も高いのは、この独特の言葉遣いが、じっとりとした恐怖感を効果的に演出しているからに他なりません。

作者モクモクれんの方言への思い

「光が死んだ夏」の生みの親であるモクモクれん先生は、なぜこれほどまでに特徴的な方言を作品に取り入れたのでしょうか。各種インタビューやコメントから、そのこだわりと狙いを探ってみましょう。

先生は以前から「登場人物に特徴的な方言を使わせたい」という思いがあったと語っています。ありふれた標準語や、多くの作品で使われがちな関西弁ではなく、もっと物語の独自性を際立たせる言葉を探求した結果、東海地方の山間部の方言に行き着いたのです。この選択は、単に目新しさを狙ったものではなく、作品の核となる不気味さや閉鎖感を表現するための、計算された演出と言えるでしょう。

興味深いのは、モクモクれん先生自身が「参考にしたのは三重弁だが、それが完全に正しいかどうか自信はない」といった趣旨の発言をしている点です。これは、言語学的な正確さよりも、作品の雰囲気に合致する「生きた言葉」としてのリアリティや、キャラクターが発した時の響きを重視した結果と考えられます。つまり、完璧な方言の再現ではなく、「光が死んだ夏」という物語のための「言葉」を創造したと言っても過言ではありません。

方言は、登場人物たちのアイデンティティを形成し、彼らの感情をより鮮烈に読者に伝える強力なツールです。主人公であるよしきや、その幼馴染である光(あるいは光の形をした「ナニカ」)が交わす言葉には、彼らの複雑な関係性や内面の葛藤が色濃く反映されています。特に、光が感情を爆発させるシーンでの「わかっててもお前を好きなん やめられん…ッ!!!」というセリフは、方言のもつ独特の響きと相まって、その切実さや激情を読者に強く印象付けました。

このモクモクれん先生の方言に対する深いこだわりは、2025年夏に放送されたアニメ版でも、制作陣によって大切に受け継がれました。声優陣はこの難解とも言える方言を見事に血肉化し、キャラクターに命を吹き込み、多くのファンを魅了。方言指導の専門家を交えて制作が進められた結果、原作の持つ空気感を損なわない、質の高い再現が実現しました。

方言から読み解く「光が死んだ夏」の世界

三重県南部と鈴鹿弁の特徴

「光が死んだ夏」の方言のベースとされる三重弁ですが、実は三重県内でも地域によって言葉は大きく異なります。三重県は地理的に南北に長く、また山地や盆地、沿岸部といった多様な地形を持つため、方言も多彩です。大きくは「伊勢弁(中南部)」「伊賀弁(北西部)」「志摩弁(志摩半島)」「紀州弁(東紀州、和歌山県と共通項多し)」などに分類され、さらに細かく分かれることもあります。

具体例を挙げると、標準語で「魚(さかな)」を平板型で発音するのに対し、鈴鹿市周辺では「さかな(高高高)」と全ての音節を高く発音する傾向がある一方、南部の尾鷲市などでは「さかな(低低高)」のように語尾だけを高く発音するなど、単語一つとっても発音が異なる場合があります。このアクセントの違いは、地元民でないと聞き分けるのが難しいかもしれませんが、言葉の印象を大きく左右します。

例えば「思い出されやんな」(なかなか思い出せないなあ)や「せやに」(そうなんだよ)といったフレーズは、「光が死んだ夏」の会話シーンで頻繁に登場し、物語のリアリティを高めています。三重県南部の方言には、全体的に言葉の調子が平板で、抑揚が少ない「平板型イントネーション」に近い特徴を持つ地域もあり、これが素朴で温かい、それでいて時折ミステリアスな印象を与える要因の一つかもしれません。

三重弁全体としては、柔らかな響きや親しみやすさを感じさせる表現が多いと言われます。「あこかさ(可愛いねえ、愛らしい)」や「ごそごそ(落ち着きなく動き回る様子、または服などが体に合わず不快な様)」といった、どこかユーモラスで温かみのある語彙も存在します。これらの言葉の背景を知ることで、「光が死んだ夏」のキャラクターたちが発する一言一句に、より深い味わいを感じられるようになるでしょう。

方言検証から見えるリアリティ

「光が死んだ夏」で使われる方言が、実際の三重弁とどの程度一致しているのか、あるいはどのようにアレンジされているのかは、ファンの間で活発に議論され、検証されています。こうした動きは、作品への深い愛着と探究心を示すものです。

例えば、三重県の情報を発信するVTuberグループ「VTuber北勢線隊ナローレンジャー」が、過去に「光が死んだ夏」の三重弁に関する検証動画を公開し、作中の方言を詳細に分析したことがあります。こうした検証によると、作品の方言は三重弁の核となる特徴、特に語尾の「~やに」「~やん」「~さ」などの使い方や、一部の語彙において、三重県民が聞いても自然に感じられるレベルで再現されている部分が多いと評価されています。

前述の表で挙げた「机つって」「ケッタ」「ごおわく」「おいないさ」「ずっこい」といった言葉は、実際に三重県やその周辺地域で使われる(あるいはかつて使われていた)方言として認識されています。検証動画などでは、さらに「おかやん(お母さん)」「おとやん(お父さん)」といった伊勢・伊賀地方に見られる呼称や、「~してもうた(~してしまった)」といった表現が三重弁的であると指摘されることもあります。

しかし、方言検証を通じて明らかになるのは、作者のモクモクれん先生が特定の地域の方言を完璧にコピー&ペーストしたわけではないという点です。むしろ、三重弁をベースにしつつも、物語の雰囲気やキャラクターの個性を最大限に引き出すために、ある種の「創作方言」として昇華させている側面があります。それでもなお、多くの三重県出身・在住の読者から「確かに三重弁のニュアンスを感じる」「地元を思い出す」といった声が上がるのは、先生の言葉に対する鋭い感性と、リアリティラインへの絶妙な配慮の賜物でしょう。

このように、方言を通じて作品世界のリアリティラインを探求できるのは、「光が死んだ夏」ならではの楽しみ方の一つです。言葉の細部に注目することで、登場人物たちの感情の機微や、彼らが生きる世界の空気感をより深く、より多角的に理解することができるはずです。

ボイスコミックでの方言指導の工夫

「光が死んだ夏」の魅力を音で伝えるボイスコミック化に際しては、作品の生命線とも言える方言の表現に、制作陣が並々ならぬ情熱を注ぎました。そのこだわりが最も顕著に表れたのが、専門家による本格的な方言指導の導入でした。

特に注目すべきは、2022年10月に公開されたコミックスPV①において、主要キャラクターの一人であるユウキ役を演じた声優の仁胡(にこ)さんが、三重県出身者として方言指導も兼任したという事実です。この起用は、作品の舞台設定が三重県の架空の集落であることを強く示唆すると同時に、制作サイドが方言のリアリティをいかに重視しているかを物語っています。

| 役割 | 声優 | 特記事項 |

|---|---|---|

| ヒカル | 根岸耀太朗 | 独特の三重弁ニュアンスで演技 |

| よしき | 大野智敬 | ヒカルとの会話で自然な方言を披露 |

| 方言指導 | 仁胡 | ユウキ役も担当。三重県出身。 |

この丁寧な方言指導の精神は、2025年夏に放送された待望のアニメ版にも引き継がれました。2025年3月22日に開催された大型アニメイベント「AnimeJapan 2025」のスペシャルステージでは、メインキャスト陣から方言に関する興味深いエピソードが語られていました。

アニメ版の収録にあたっては、メインキャストに三重県出身者はいないものの、専門の(三重県出身の)方言指導の先生が付き、録音時には原作者であるモクモクれん先生や監督も同席し、細部にわたって方言のニュアンスをチェックしたとのことです。標準語を話すキャラクター・田中役の小林親弘さんは、他のキャストの方言での演技について「(皆さん方言が大変そうで)客観的に見守っています」とコメントし、現場の和やかな雰囲気と同時に、方言への真摯な取り組みを伺わせました。

このように、メディアミックス展開においてもリアルな方言表現へのこだわりを貫く姿勢が、「光が死んだ夏」という作品の世界観をより深く、豊かなものにしています。方言は単なる言葉のバリエーションではなく、その土地の文化、歴史、そして人々の息遣いを伝えるものです。ボイスコミックや放送されたアニメを通じて、この独特の方言がどのように命を吹き込まれたのか、ファンならずとも注目したいポイントです。

物語の聖地と言葉の関係性

「光が死んだ夏」の舞台となるのは、山深き日本のどこかの集落。作者モクモクれん先生は特定のモデル地を明言していませんが、作中の描写や言葉遣いから、その「聖地」は三重県ではないかという説が有力です。そして、その土地の言葉である方言は、物語世界のリアリティと不気味さを強固に結びつける役割を果たしています。

前述の通り、車の「伊勢志摩ナンバー」や、三重県の伝承地「血首ヶ井戸(ちこべがいど)」を思わせる「あの世と繋がる穴」の存在は、物語と三重県との関連を強く示唆します。これらの要素は、単なる背景設定に留まらず、そこで話される言葉の質感にも影響を与えています。例えば、「血首ヶ井戸」のような禍々しい伝承が残る土地では、言葉にもその土地の歴史や人々の畏怖の念が刻まれている可能性があります。作中の方言が持つ、どこか土着的で、時としてぞっとするような響きは、こうした背景と無関係ではないでしょう。

また、岐阜県に存在する「東首塚・西首塚」のような場所も、日本の古い信仰や土地の記憶を感じさせ、作品の持つホラーテイストや土着信仰のテーマと共鳴します。どちらの地域にせよ、山間部特有の閉鎖的な環境は、独自の文化や言葉遣いを育みます。外部との交流が少ない地域では、古い言葉が残りやすく、また地域独自の言い回しが生まれることも少なくありません。「光が死んだ夏」の方言は、まさにそうした環境で育まれた言葉として描かれ、物語に深みを与えています。

作品の中で触れられる「土葬文化」や「名もなき神への信仰」といった要素は、近代化以前の日本の姿を色濃く残す山村の情景を思い起こさせます。これら土着の風習や信仰と、登場人物たちが使う生々しい方言とが分かちがたく結びつくことで、現代社会の中にぽっかりと口を開けた異界のような、独特の時空間が立ち現れるのです。方言は、その異界への扉を開く鍵と言えるかもしれません。

2025年アニメ化で再現された言葉と反響

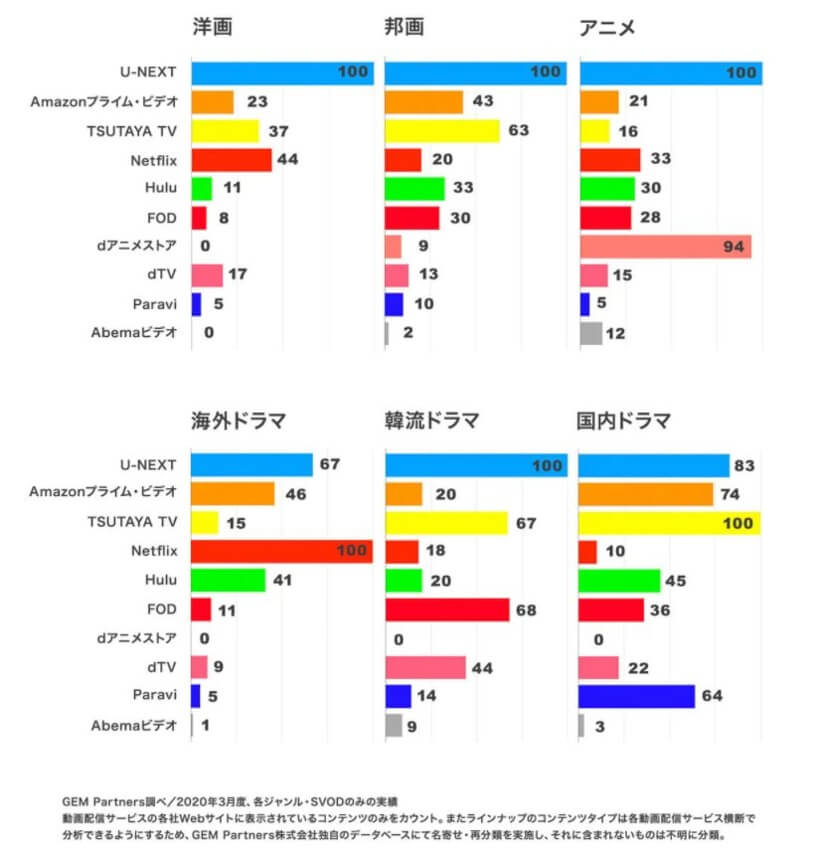

2025年夏に待望のアニメ化が実現し、「光が死んだ夏」は大きな反響を呼びました。放送前から多くの情報が解禁され、ファンの期待は最高潮に達していました。配信はNetflixでの世界独占配信、そしてABEMAでの見放題最速配信(無料独占配信も含む)で実施され、国内外から大きな注目を集めました。

アニメ版の主要スタッフとキャストは以下の通りです。

| 役割 | 担当者 |

|---|---|

| 監督・シリーズ構成 | 竹下良平 |

| キャラクターデザイン・総作画監督 | 高橋裕一 |

| ドロドロアニメーター | 平岡政展 |

| アニメーション制作 | CygamesPictures |

| 辻中佳紀(よしき)役 | 小林千晃 |

| ヒカル役 | 梅田修一朗 |

2025年3月22日に開催された「AnimeJapan 2025」ではメインPV第1弾が公開され、作品の持つ不気味で美しい世界観の一端が映像で示されました。また、オープニング主題