「ダンダダン」を読んでいて「なんか気持ち悪い…」と感じたことはありませんか?実は、その「気持ち悪さ」こそが作品の魅力の一つなんですよ!

こんにちは、漫画・アニメ好きのhikeyです。今回は、多くの読者から「気持ち悪い」という感想が寄せられる「ダンダダン」について、その独特の表現方法と魅力を徹底解説します。

「ダンダダン」の気持ち悪さには、実は作者・龍幸伸さんの明確な意図があるんです。グロテスクな宇宙人、不気味な妖怪、予想外の展開…これらすべてが計算されたデザインなんですよね。

累計発行部数320万部という驚異的な人気を誇っている「ダンダダン」ですが、苦手な人には本当に不快に感じる表現もあるため、賛否両論を呼ぶ作品となっています。しかし、それも含めて「ダンダダン」の魅力と言えるでしょう。

この記事では、「ダンダダン」の気持ち悪さの秘密と、それがなぜ多くの読者を引きつけるのかを詳しく解説していきます。気持ち悪いと感じながらも、なぜか読み進めてしまう…その不思議な魅力の正体を一緒に探っていきましょう!

この記事のポイント

- 作者が意図的に気持ち悪さを演出している理由

- グロテスク表現の目的

- ギャグとホラーが混在する効果

- 宇宙人や妖怪の特異なデザインの意図

引用:【ダンダダン】気まずいシーンが注目される理由と家族で視聴する際の注意点 | 漫画おもしろ天国

ダンダダンが気持ち悪いと感じる理由とその魅力

独特な作画スタイルの特徴

「ダンダダン」の作画スタイルは、とても特徴的です。作者の龍幸伸さんは、キャラクターや怪異(かいい:ふしぎで気味の悪いもの)の描き方に独自の技術を使っています。

特に宇宙人や幽霊などの超常現象(ちょうじょうげんしょう:普通では説明できない不思議な出来事)を描くとき、その細かさは驚くほどです。

また、龍さんの絵は「直感的に理解しやすい」という特徴もあります。セリフをあまり使わなくても、絵だけで何が起きているのかが伝わるように工夫されているのです。これにより、読者はストレスなく物語を楽しめるでしょう。

この独特な作画スタイルには、以下のような特徴があります:

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 緻密な描写 | 細部まで丁寧に描かれている |

| 動きの表現 | キャラクターの動きが躍動感あふれる |

| 表情の豊かさ | 感情が伝わりやすい表情描写 |

| コントラスト | 明暗の差が激しく、印象に残りやすい |

このような独特の絵柄は、「ダンダダン」の世界観をより深く表現するために欠かせない要素となっていますね。

グロテスク表現の意図

「ダンダダン」に登場する怪異や宇宙人は、時にとても不気味で気持ち悪く描かれています。

これには明確な意図があるのです。

作者の龍幸伸さんは、あえて気持ち悪さを強調することで、読者に強い印象を与えようとしています。

例えば、第1話に登場するセルポ星人は、七三分けの髪型に白目がなく、口裂け女のような広い唇を持っています。

この不自然さが、より恐怖感を増しているのです。

グロテスク(奇妙で不気味)な表現には、以下のような目的があります:

1.現実との差異を強調する:普通の人間とは違う存在だと一目でわかるようにする

2.恐怖感を演出する:読者に「怖い」と感じさせる

3.物語の緊張感を高める:危険な状況をより印象的に伝える

4.記憶に残りやすくする:独特の姿は読者の記憶に強く残る

このようなグロテスク表現は、オカルト作品には欠かせない要素です。

ただし、これが苦手な人にとっては不快に感じることもあるため、「ダンダダン」の評価が分かれる原因の一つになっています。

グロテスク表現は、単に気持ち悪いだけではなく、物語を豊かにする重要な役割を果たしているのですよ。

怖いシーンの演出方法

「ダンダダン」では、怖いシーンがとても効果的に演出されています。

その方法はいくつかあります。

まず特徴的なのは、予想外の展開です。

例えば、衝撃的な展開として知られる第1話でオカルト君がターボババアに呪われて、スマホから登場するシーンは、突然の恐怖を感じさせます。

読者が「こうなるだろう」と予想できないところで怖い展開が起こるため、より恐怖を感じるのです。

また、怖いシーンでは音の表現も重要です。

漫画では「ドドドド」「ギャアアア」などの効果音が大きく描かれ、アニメでは不気味な音楽や効果音が使われています。

これにより、視覚だけでなく聴覚的な恐怖も演出されています。

怖いシーンの演出方法をまとめると:

| 演出方法 | 効果 |

|---|---|

| 予想外の展開 | 心の準備ができていないため恐怖が増す |

| 視点の切り替え | 突然の視点変更で緊張感が高まる |

| 効果音・音楽 | 聴覚的な恐怖を追加する |

| 暗い色調 | 不安感を視覚的に表現する |

| クローズアップ | 恐怖の対象を強調する |

例えば、ターボババアが登場するシーンでは、血の足跡が描かれていますが、これはアニメオリジナルの演出です。

このような小さな演出の積み重ねが、作品全体の怖さを引き立てているのですね。

ホラー要素が生み出す不気味さ

「ダンダダン」には様々なホラー要素が含まれており、それが独特の不気味さを生み出しています。

特に注目すべきは、日常と非日常の境界線のあいまいさです。

主人公たちが普通の学校生活を送る一方で、突然超常現象に巻き込まれる展開は、「自分の身にも起こりうる」という恐怖を感じさせます。

また、「ダンダダン」のホラー要素は、単に怖いだけではなく、好奇心も刺激します。

「次はどんな怪異が出てくるのか」「どのように立ち向かうのか」という期待感が、読者を引きつけるのです。

ホラー要素が生み出す不気味さの特徴は以下の通りです:

1.身近な場所での恐怖:学校や街中など、日常的な場所で起こる

2.予測不能な展開:いつ、どこで、何が起こるか分からない

3.視覚的な恐怖:グロテスクな姿や動きで不安を煽る

4.心理的な恐怖:キャラクターの恐怖や不安を通して読者も感じる

例えば、心霊スポットで登場するターボババアは、オカルト君を追いかけるシーンがありますが、その動きや姿は現実にはあり得ないものであり、それが不気味さを増しています。

このようなホラー要素は、「ダンダダン」の魅力の一つですが、ホラーが苦手な人にとっては「気持ち悪い」と感じる原因にもなっているでしょう。

宇宙人デザインの特異性

「ダンダダン」に登場する宇宙人のデザインは、非常に特異(とくい:他とは違って特別)なものばかりです。

特に印象的なのは第1話から登場するセルポ星人でしょう。

セルポ星人の特徴は、人間に似せた姿でありながら、どこか「違和感」があるところです。

七三分けの髪型、白目がない目、不自然に広い口など、人間に似ているからこそ感じる「不気味の谷現象」(人間に似ているけれど完全には似ていないものに対して感じる気持ち悪さ)を利用したデザインになっています。

また、宇宙人のデザインには科学的な要素も取り入れられています。

例えば、セルポ星人が持つ「クローン技術」や「脳波コントロール能力」などは、SF的な設定でありながら、オカルト的な恐怖も感じさせる絶妙なバランスです。

宇宙人デザインの特異性をまとめると:

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 不気味の谷現象 | 人間に似ているが完全には似ていない |

| 機械的要素 | 生物と機械の融合したような姿 |

| 非対称性 | 左右対称ではない不自然さ |

| 独特の動き | 人間とは違う動き方をする |

| 科学と超常の融合 | SF的要素とオカルト的要素の混在 |

このような特異な宇宙人デザインは、「ダンダダン」の世界観を支える重要な要素となっています。

読者に強い印象を与え、物語の記憶に残りやすくする効果もあるのですよ。

リアルな妖怪描写の効果

「ダンダダン」では、妖怪が非常にリアルに描かれています。

これには、読者に強い印象を与える効果があります。

特筆すべきは、伝承に基づきながらも独自の解釈を加えた妖怪たちの姿です。

日本の伝統的な妖怪の特徴を残しつつ、作者・龍幸伸さんの独創性が加わることで、見たことのない新しい恐怖を感じさせます。

リアルな妖怪描写がもたらす効果は以下の通りです:

1.恐怖感の増幅:細部まで描かれることで、より恐ろしく感じる

2.没入感の向上:リアルさによって物語世界に引き込まれる

3.記憶への残存:印象的な姿は長く記憶に残る

4.文化的背景の理解促進:日本の妖怪文化への興味を喚起する

例えば、ターボババアは日本の伝統的な「老婆の幽霊」のイメージを基にしていますが、その動きや表情は龍さん独自のものです。

このような描写により、読者は「知っているようで知らない」新しい恐怖を体験できるのです。

また、妖怪の描写は単に怖いだけでなく、時にはコミカルな要素も含まれています。

この「怖さ」と「おかしさ」のバランスが、「ダンダダン」の魅力の一つとなっているでしょう。

リアルな妖怪描写は、作品の世界観を豊かにし、読者の想像力を刺激する重要な要素なのです。

下ネタや下品さの演出効果

「ダンダダン」には下ネタや下品な表現が含まれていますが、これには明確な演出効果があります。

まず、緊張感の緩和という役割があります。

怖いシーンや緊迫したバトルシーンの後に下ネタが入ることで、読者の緊張がほぐれ、物語のリズムに変化をつけることができるのです。

また、下ネタは登場人物の人間らしさを表現する手段でもあります。

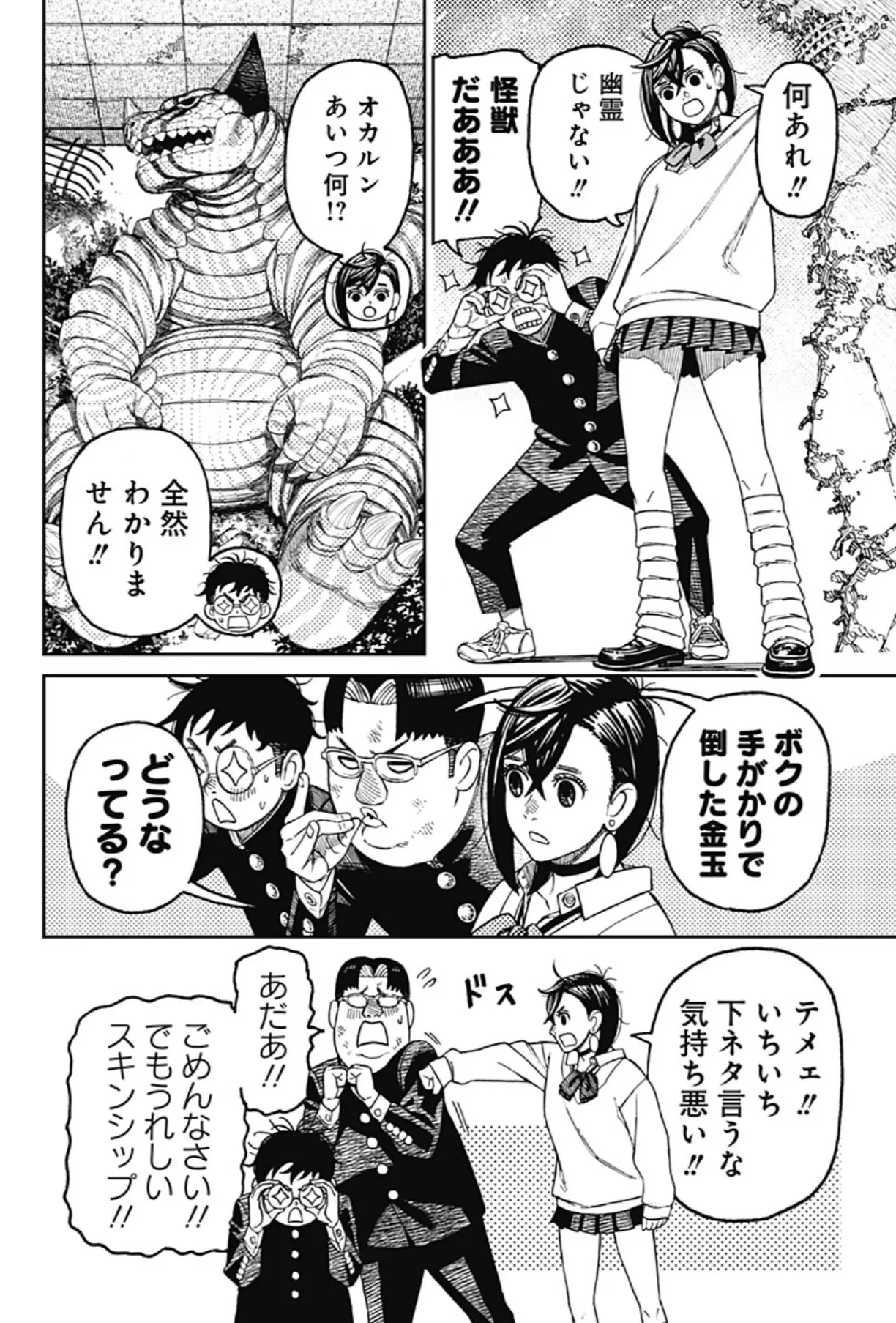

例えば、第1話でターボババアが発する「おっ●い吸わせてやるからよぉ、イチ●ツしゃ●らせろ」というセリフは、確かに下品ですが、このキャラクターの異常性を強調する効果があります。特に主人公のオカルンが失った金玉にまつわる一連の出来事は、下ネタでありながら物語の重要な推進力となっています。

下ネタや下品さの演出効果をまとめると:

| 効果 | 説明 |

|---|---|

| 緊張緩和 | 怖いシーンの後の息抜きになる |

| キャラクター性の強調 | 個性や異常性を際立たせる |

| 現実感の付与 | 実際の若者の会話に近づける |

| コミカル要素の追加 | 笑いを誘い、作品に幅を持たせる |

| 多様な読者層の獲得 | 様々な好みの読者を引きつける |

ただし、これらの表現は人によって受け取り方が大きく異なります。

「ダンダダン」の下ネタについては「必要ない」「不快」という意見もある一方で、「物語のスパイスになっている」「キャラクターの個性を表現している」という肯定的な意見もあります。

下ネタが苦手な人にとっては「ダンダダン」は向いていないかもしれませんが、これらの表現も含めて「ダンダダン」の世界観を構成する要素の一つなのです。

気持ち悪さがダンダダンの魅力になっている理由

ギャグとホラーが混在する構造

「ダンダダン」の最も特徴的な要素の一つが、ギャグとホラーが同じ場面で入り混じる独特の構造です。この組み合わせは一見矛盾しているように思えますが、実はとても効果的な演出方法なのです。

例えば、第1話ではターボババアという恐ろしい幽霊が登場しますが、その台詞には下ネタが含まれています。怖いシーンの中に突然ユーモアが入ることで、読者の緊張感が一瞬緩和されるのです。

この構造が生み出す効果は以下のようにまとめられます:

| 効果 | 説明 |

|---|---|

| 緊張緩和 | 怖いシーンの後に笑いを入れることで、読者の心理的負担を軽減する |

| 予測不能性 | 次に何が起こるか予測できないため、読者の興味を維持できる |

| 記憶への残存 | 通常とは異なる感情の切り替えにより、シーンが記憶に残りやすくなる |

| 感情の振れ幅 | 恐怖と笑いという両極端な感情を体験できる |

このギャグとホラーの絶妙なバランスこそが、「ダンダダン」の魅力の一つと言えるでしょう。作者の龍幸伸さんは、このバランス感覚によって、単なるホラー作品でも単なるギャグ漫画でもない、新しいジャンルを確立しています。

独創的表現がもたらす新鮮さ

「ダンダダン」の表現方法は、従来の漫画の常識を覆すほど独創的です。

この新鮮さが多くの読者を引きつける要因となっています。

まず注目すべきは、龍幸伸さんの描写技術です。

彼は説明的なセリフを極力減らし、絵だけで状況や感情を伝える「ビジュアル・ストーリーテリング」を重視しています。

これにより、読者は直感的に物語を理解できるのです。

また、「ダンダダン」には以下のような独創的表現が見られます:

1.動きのある構図: キャラクターや背景が静止せず、常に動きを感じさせる

2.効果音の活用: 独特の効果音で場面の雰囲気を強調する

3.コマ割りの工夫: 従来の四角いコマにとらわれない自由な構成

4.現実と非現実の融合: 日常的な学校生活と超常現象が自然に混ざり合う

このような表現方法は、電子書籍の総閲覧数が4億4000万を超えるという驚異的な人気の理由の一つとなっています。

2022年には「全国書店員が選んだおすすめコミック」の第1位に選ばれたことからも、その独創性が高く評価されていることがわかります。

「ダンダダン」の新鮮さは、読者に「こんな漫画見たことない!」という驚きを与えてくれますね。

世界観の独特さが生む没入感

「ダンダダン」の世界観は、オカルト、SF、学園もの、恋愛など様々な要素が絶妙に融合しています。

この独特の世界観が読者を強く引き込む没入感を生み出しているのです。

特筆すべきは、日常と非日常の境界線のあいまいさです。

主人公たちが通う学校という日常的な場所に、宇宙人や幽霊といった超常的な存在が自然に入り込んでくる設定は、「自分の身にも起こりうるかもしれない」という感覚を読者に与えます。

「ダンダダン」の世界観の特徴は以下の通りです:

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 多様な超常現象 | 幽霊、宇宙人、妖怪、超能力など様々な要素が共存 |

| 科学と超常の融合 | 科学的な説明と神秘的な現象が混在 |

| 現代日本が舞台 | 身近な場所が舞台となることで親近感がある |

| 独自の法則 | 作品内で一貫した独自のルールが存在する |

この世界観は、単に奇抜なだけではなく、作品内で一貫性を持って描かれています。

そのため、読者は「ダンダダン」の世界に没入し、物語の展開に引き込まれていくのです。

累計発行部数が320万部を超えるという数字からも、この独特な世界観が多くの読者の心を捉えていることがうかがえます。

あなたも一度この世界に足を踏み入れてみませんか?

キャラクターへの嫌悪感の役割

「ダンダダン」に登場する一部のキャラクターは、意図的に嫌悪感を抱かせるデザインや性格で描かれています。

この嫌悪感には、実は重要な役割があるのです。

まず、セルポ星人のような敵キャラクターが持つ気持ち悪さは、彼らが「異質な存在」であることを視覚的に強調しています。

人間に似ているようで決定的に違う姿は、「不気味の谷現象」(人間に似ているが完全には似ていないものに対して感じる違和感)を利用した効果的なデザインです。

キャラクターへの嫌悪感が果たす役割は以下の通りです:

1.敵の脅威を強調する: 気持ち悪さは敵の危険性を直感的に伝える

2.主人公への共感を強める: 嫌悪感を抱く敵と対比して主人公に感情移入しやすくなる

3.物語の緊張感を高める: 不快なキャラクターの存在が物語に緊張感をもたらす

4.記憶に残りやすくする: 強い感情を引き起こすキャラクターは印象に残りやすい

この意図的な嫌悪感の演出は、「ダンダダン」の物語において重要な要素となっています。

しかし、この表現方法が苦手な読者にとっては「気持ち悪い」と感じる原因にもなっているのです。

作者の龍幸伸さんは、キャラクターデザインを通じて読者の感情を巧みに操作し、より深い物語体験を提供しているといえるでしょう。

ジジのうざさの意図

「ダンダダン」に登場するキャラクター「ジジ」は、多くの読者から「うざい」と評される特徴的な存在です。

しかし、このうざさには明確な意図があります。

ジジは猫の姿をした妖怪で、その言動は自己中心的でわがままなことが多いのですが、このうざさが物語に様々な効果をもたらしています。

ジジのうざさがもたらす効果は以下の通りです:

| 効果 | 説明 |

|---|---|

| コミカル要素の提供 | 深刻な場面でも笑いを提供する |

| 物語の展開役 | トラブルを引き起こして物語を動かす |

| キャラクター成長の対比 | 他のキャラクターの成長を際立たせる |

| 感情移入のハードル低下 | 完璧でないキャラクターに親近感を抱きやすい |

ジジのようなうざいキャラクターは、物語に立体感を与える重要な存在です。

完璧な主人公だけでは物語は平板になりますが、ジジのような個性的なキャラクターが加わることで、物語全体に深みが生まれるのです。

また、ジジのうざさは時に読者の共感を呼ぶこともあります。

誰しも自分の中に少しはわがままな部分があるものですから、ジジの言動に「わかるなぁ」と思う瞬間があるかもしれませんね。

このように、一見ネガティブに思えるジジのうざさも、物語全体の魅力を高める重要な要素となっているのです。

賛否両論を呼ぶ作風の魅力

「ダンダダン」は、その独特な作風から賛否両論を呼ぶ作品となっています。

しかし、この「意見が分かれる」という特性こそが、本作の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

「ダンダダン」に対する評価は、漫画サイトでの評価を見ても明らかです。

多くの電子書籍サイトで5段階評価の4以上を獲得しており、全体としては高い評価を得ています。

しかし同時に、「気持ち悪い」「下品」といった否定的な意見も少なくなく、面白いかつまらないかで読者の評価が分かれる作品でもあります。

賛否両論を呼ぶ要素とその魅力は以下のようにまとめられます:

1.下ネタの使用: 不快に感じる人もいる一方で、キャラクターの個性や物語のスパイスとして機能

2.グロテスクな描写: 苦手な人には気持ち悪く感じられるが、作品の世界観を強く印象づける効果がある

3.予測不能な展開: 混乱を招くこともあるが、読者を飽きさせない魅力にもなっている

4.多様なジャンルの混在: 情報過多に感じる人もいるが、様々な好みの読者を引きつける要因にもなっている

この賛否両論を呼ぶ作風は、作品に対する議論や考察を促進するという効果もあります。

実際、原作第一話には7000件以上のコメントが寄せられ、活発な議論が展開されました。

作者の龍幸伸さんは、あえて「万人受けする作品」を目指さず、強い個性を持った作品を創作しています。

その結果、「ダンダダン」は読者の心に強く残る作品となっているのです。

あなたはどちらの意見に共感するでしょうか?ぜひ一度「ダンダダン」を読んで、自分自身の感想を持ってみてください。

引用:ダンダダンが気持ち悪いと感じる?その理由と対策を徹底解説

ダンダダンの気持ち悪さは作品の魅力?独特な表現の秘密:まとめ

Q&Aでまとめますね。

質問(Q):

「ダンダダン」の作画スタイルの特徴は何ですか?

回答(A):

細部にこだわった緻密な描写と直感的に理解しやすい表現が特徴です。

質問(Q):

グロテスク表現にはどんな意図があるのですか?

回答(A):

読者に強い印象を与え、物語を記憶に残りやすくする効果があります。

質問(Q):

怖いシーンはどのように演出されていますか?

回答(A):

予想外の展開や効果音・音楽の活用で、視覚と聴覚両方から恐怖を演出しています。

質問(Q):

ホラー要素が生み出す不気味さの特徴は?

回答(A):

日常と非日常の境界線のあいまいさが独特の不気味さを生み出しています。

質問(Q):

宇宙人デザインの特異性とは何ですか?

回答(A):

人間に似ているが違和感がある「不気味の谷現象」を利用したデザインです。

質問(Q):

リアルな妖怪描写にはどんな効果がありますか?

回答(A):

恐怖感の増幅と日本の妖怪文化への興味喚起につながります。

質問(Q):

下ネタや下品さの演出効果は何ですか?

回答(A):

緊張感の緩和やキャラクターの個性を強調する効果があります。

質問(Q):

ギャグとホラーが混在する構造の魅力は?

回答(A):

予測不能な展開で読者の興味を維持し、記憶に残りやすくなります。

質問(Q):

独創的表現がもたらす新鮮さとは?

回答(A):

ビジュアル・ストーリーテリングや独特の構図で、従来の漫画の常識を覆しています。

質問(Q):

世界観の独特さが生む没入感の秘密は?

回答(A):

日常と非日常の融合が、読者に「自分にも起こりうる」感覚を与えます。

質問(Q):

キャラクターへの嫌悪感にはどんな役割がありますか?

回答(A):

敵の脅威を強調し、主人公への共感を強める効果があります。

質問(Q):

ジジのうざさには何か意図があるのですか?

回答(A):

コミカル要素の提供や物語展開の役割、キャラクターの成長を際立たせる効果があります。

質問(Q):

賛否両論を呼ぶ作風の魅力とは何ですか?

回答(A):

作品に対する議論や考察を促進し、読者の心に強く残る効果があります。

この記事では、「ダンダダン」の独特な表現方法や世界観について詳しく解説しました。一見不快に感じる要素も、実は作品の魅力を高める重要な役割を果たしていることがわかりましたね。不気味さや違和感を感じつつも、なぜか引き込まれてしまう…そんな不思議な魅力がこの作品にはあるんです。

みなさんも一度「ダンダダン」の世界に触れてみてはいかがでしょうか?きっと新しい漫画体験ができるはずですよ。今後の展開や最終回がどうなるかも気になりますね。この漫画はebookjapanで読むことができます。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!