皆さん、こんにちは!今日は多くの読者を魅了し、SNSでも話題沸騰中の人気漫画「光が死んだ夏」について、さらに深く掘り下げていきます。特に作中で強烈な印象を残す存在「ナニカ」と、登場人物たちが抱える複雑な「感情」の絡み合いに焦点を当て、物語の核心に迫ります。

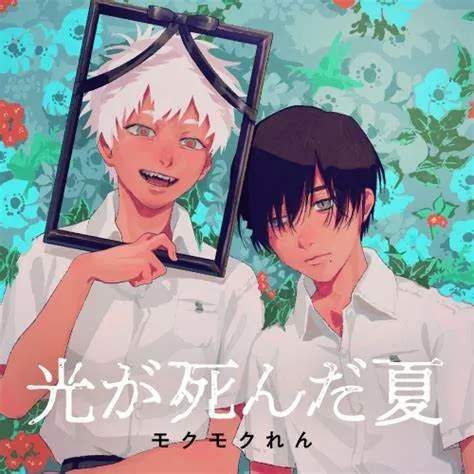

物語の軸となるのは、主人公よしきと、彼の幼なじみである光(ヒカル)の特異な関係性です。よしきは、夏に山で行方不明になり、姿形はそのままに、しかし中身が人間ではない「ナニカ」にすり替わってしまったヒカル。その事実に気づきながらも、「偽物でもそばにいてほしい」という痛切な願いから、よしきはヒカルと共に過ごすことを選びます。一方、ヒカルもまた、よしきに対して「めっちゃ好き」とストレートに伝えるほどの強い感情を抱いているのです。

思春期特有の揺れ動く繊細な感情と、人知を超えた存在が引き起こす不気味な出来事が交錯するこの物語は、単なるホラー作品としてだけでは語り尽くせません。人間の心の奥底に潜む複雑な感情、そして「ナニカ」とは一体何なのか、その目的や正体について、読者はページをめくる手が止まらなくなるでしょう。さらに深く「ナニカ」の目的について考察したい方は、「光が死んだ夏のナニカは何を目的としている?謎解き考察」の記事も参考になるかもしれません。

この記事では、よしきとヒカルの関係性の深層、「偽物でもそばにいたい」という感情の正体、そして物語の核心に迫る謎である「ケガレ」や「禁足の山」の秘密に至るまで、最新情報も交えながら徹底的に解説していきます。

あなたも「光が死んだ夏」の奥深い世界へ、一緒に足を踏み入れてみませんか?

この記事のポイント

- よしきとヒカルの歪だけれど純粋な関係性とその変遷

- 「ナニカ」の正体と、彼(それ)が抱く人間的な感情の謎

- 登場人物たちが経験する喪失、葛藤、そして再生のドラマ

- 物語の根幹に関わる「ケガレ」、「禁足の山」、「ノウヌキ様」といったキーワードの解説

- 最新刊までの情報や、今後の展開への考察

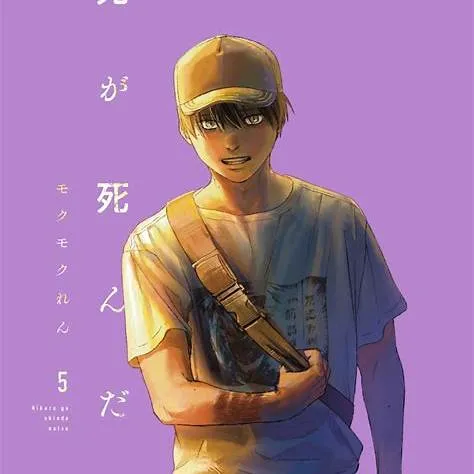

引用:親友のニセモノでも側にいてほしい…異色の青春ホラー『光が死んだ夏』 『光が死んだ夏 1』 | BOOKウォッチ検索検索

「光が死んだ夏」のナニカが抱える複雑な感情

よしきとヒカルの特別な関係

「光が死んだ夏」において、主人公よしきと、光の姿をした「ナニカ」であるヒカルの関係は、物語の心臓部と言えるでしょう。それは単なる友情という言葉では片付けられない、もっと深く、複雑で、そして切実なものです。

よしきは黒髪で、目元や口元にあるほくろが特徴的な少年。一方、ヒカルは、外見こそ白髪に灰色の瞳を持つ幼なじみの「光」そのものですが、その実態は人間ではない「ナニカ」です。よしきは、その変化にいち早く気づきながらも、衝撃的な事実を受け止め、ヒカルと共に日常を続けることを選択しました。この決断の背景には、よしきが抱える深い孤独感や、光への強い想いがあったと考えられます。

二人の関係は、傍から見れば異常とも言えるほど強い絆で結ばれており、ヒカルはよしきに対して「めっちゃ好き」と臆面もなく好意を伝えます。よしきもまた、ヒカルに対して単純ではない感情を抱いており、物語が進むにつれてその感情は変化し、深まっていきます。例えば、ヒカルが自ら村を去ろうとした際には、「もうお前のことを光だなんて思っとらん」「だから、どこにも行くな」と引き止めるシーンは、よしきの感情の複雑さを象徴しています。

この特異な関係性は、以下のような特徴を持っています:

| よしきの感情(対ヒカル) | ヒカルの感情(対よしき) |

|:—|:—|

| 幼なじみ「光」への未練と喪失感 | 光の記憶に基づくよしきへの親愛 |

| 「ナニカ」への恐怖と不信感 | よしきへの純粋で強烈な独占欲・執着 |

| それでも捨てきれない情、庇護欲 | よしきに受け入れられたいという切望 |

| 罪悪感と責任感 | よしきを失うことへの恐怖 |

| ヒカルという個別の存在への新たな認識 | 時に見せる人間離れした本能的な欲求 |

偽物でもそばにいたい気持ち

よしきが胸に抱く「偽物でもそばにいたい」という感情は、この物語の核心を突く、非常に重く、そして切ないテーマです。

彼は、目の前にいるヒカルが、かつての親友・光ではない「ナニカ」だと理解していながら、その傍を離れることを選びませんでした。

この複雑な感情の根底には、よしきと光が共有してきた時間、そしてその中で育まれた深い絆が存在します。

小さな村で、互いを唯一無二の存在として頼り合ってきた二人。よしきにとって光は、ただの友人以上の、かけがえのない存在だったのです。

その光を失ったという耐え難い喪失感が、「たとえ偽物であっても、光の姿をした存在にそばにいてほしい」という、ある種痛ましい願いへと繋がったと考えられます。

よしきの心の内では、常に激しい葛藤が渦巻いています:

- 目の前のヒカルは、愛する幼なじみの光ではないという冷厳な事実。

- しかし、光の姿形、記憶の一部を持つヒカルがそばにいることで得られる、束の間の安堵。

- 完全に「光」の痕跡が消え去ってしまうことへの恐怖と、それよりはマシだという諦念。

- 「ナニカ」であるヒカルに対する生理的な恐怖や嫌悪感と、それでも徐々に芽生え始める新たな感情、あるいは情のようなもの。

このどうしようもない葛藤は、よしきに深い苦しみをもたらします。

特に、ヒカルの存在が間接的な原因となって村で不審な出来事や怪事件が起こるたびに、よしきは自身の選択の重さを痛感し、自責の念に駆られていくのです。

「どちらにせよ光はもうおらんのや…それやったらニセモンでもそばにいてほしい」というよしきのモノローグは、失ったものを取り戻すことのできない絶望と、それでもなお何かにすがりたいという、人間の根源的な願望を克明に映し出しています。

この「偽物でもそばにいたい」という感情は、決して特異なものではなく、私たち自身の心の琴線に触れるものかもしれません。

大切な存在を失ったとき、その面影を宿す何かや、思い出の品に慰めを見出そうとする気持ちは、誰にでも理解できるのではないでしょうか。本作は、そうした普遍的な心の動きを、「ナニカ」という非日常的な存在を通して鋭く描き出しています。

アイデンティティの葛藤と苦しみ

ヒカルは、外見こそ「光」ですが、その本質は人間ではない「ナニカ」です。

彼は光の記憶や経験を一部引き継いでいながらも、明らかに独自の自我を形成し始めており、その過程で強烈なアイデンティティ(自分は何者なのか、どうあるべきかという自己認識)の葛藤に苛まれます。

ヒカルが抱える葛藤は、主に以下の点に顕著に表れています:

1.光の記憶との整合性:光として生きてきた記憶を持ちながらも、初めて経験するかのような瑞々しい反応を見せる(例:何度も見たはずの映画に感動する、食べ慣れたはずのメンチカツに目を輝かせる)。これは、彼が光の情報を持ちつつも、それを追体験している「別の存在」であることを示唆しています。

2.人間と「ナニカ」という存在の狭間:人間のように感情豊かで、よしきとの関係を大切にしたいと願う一方で、時に人間離れした力を見せたり、本能的な衝動に駆られたりする「ナニカ」としての側面。

3.よしきとの関係における自己定義:光とよしきの関係性を土台としながらも、ヒカル自身がよしきに対して抱く強烈な独占欲や愛情をどう位置づけるか。彼は「光の代用品」ではなく、「ヒカル」としてよしきに受け入れられたいと願っているように見えます。

ヒカルは、光の記憶を持ってはいるものの、それが彼自身の全てではありません。

彼が示す純粋な好奇心や、よしきへの屈託のない好意は、彼が「光」とは異なる、新たな個として存在している証左と言えるでしょう。

ヒカルの「人間として生きたい」「よしきのそばにいたい」という願いは、非常に切実で、胸を打ちます。

しかし同時に、彼は自分が「バケモノ」であり、いつその本性が抑えきれなくなり、大切なよしきを含め、周囲の人々を傷つけてしまうかもしれないという根源的な恐怖を抱えています。

この絶望的な願いと拭いきれない恐怖の間で激しく揺れ動くヒカルの姿は、アイデンティティの確立に悩む思春期の少年少女の姿とも重なり、多くの読者の共感を呼ぶ要因となっています。

「自分とは一体何なのか」「どう生きるべきなのか」という問いは、誰もが人生のある時点で直面する普遍的なテーマです。「光が死んだ夏」は、この問いを極限の状況設定の中で提示することで、より鮮烈に読者の心に刻み込むのです。

喪失と受容の難しさ

「光が死んだ夏」は、喪失という抗いがたい現実と、それを受容することの困難さ、そしてその先にある可能性を深く描いた物語です。

主人公よしきは、かけがえのない親友であった光を実質的に失い、その代わりに現れた「ナニカ」であるヒカルとの間で、複雑な感情の揺らぎを経験します。

喪失の痛みは、そう簡単に癒えるものではありません。

よしきが光を失った悲しみ、そしてその不在が生み出す空虚感は、物語の全編を通じて重く漂っています。

光との何気ない日常の思い出、二人で分かち合った秘密、そしてあまりにも突然訪れた「死」と「変容」――これら全てが、よしきの心に消えない傷跡として残されています。

心理学で語られる「喪失の5段階(キューブラー=ロスモデル)」になぞらえると、よしきの心の動きは以下のように解釈できるかもしれません。

1.否認:当初、よしきはヒカルの些細な変化に気づきつつも、それが決定的なものであるとは認めたくないかのように振る舞います。「お前、光ちゃうやろ」という問いかけは、否認から疑念への移行を示します。

2.怒り:光が人間ではない「ナニカ」にすり替わってしまったという事実への戸惑い、理不尽さへの怒り、そしてどうすることもできない無力感。

3.取引:「偽物でもそばにいてほしい」という感情は、ある種の取引とも言えます。本物の光は戻ってこない、しかし光の面影を持つ存在がいるなら、それを受け入れることで喪失感を和らげようとする心理。

4.抑うつ:ヒカルの存在が引き起こす村の異変や、自身の選択が招いたかもしれない事態に対する罪悪感、自責の念。深い悲しみや無気力感。

5.受容:「もうお前のことを光だなんて思っとらん」という言葉は、ヒカルを「光の偽物」としてではなく、「ヒカル」という別の個として認識し、受け入れ始めている段階とも取れます。これは完全な解決ではなく、新たな関係性の模索の始まりです。

この受容へのプロセスは、決して一方通行ではなく、一直線に進むものでもありません。

よしきは何度も過去の光の幻影と現在のヒカルの間で揺れ動き、時には希望を見出したかと思えば、次の瞬間には絶望の淵に突き落とされたりもします。この不安定さこそが、喪失と受容の過程のリアルな描写と言えるでしょう。

作中で、よしきがヒカルに対して「代わりだなんて思ってないから、帰らないでほしい」と伝える場面があります。これは、光の「代替品」としてではなく、ヒカルという新たな存在そのものを、よしきが受け入れようとしている、あるいは既に受け入れ始めていることの力強い証左かもしれません。

私たちの実生活においても、大切な人や物を失った際の深い悲しみや、変化した現実を受け入れるまでの道のりは、決して平坦ではありません。

しかし、「光が死んだ夏」は、その痛みを抱えながらも、人間がいかにして新たな関係性を築き、前に進もうとするのか、その可能性と尊さを静かに、しかし強く示唆してくれるのです。

物語の中で描かれるナニカの感情表現

よしきと光の過去と現在

「光が死んだ夏」の物語を理解する上で、よしきと「本物の」光が過ごした過去、そして現在のよしきと「ナニカ」であるヒカルの関係性を対比することは非常に重要です。この二つの時間軸が交錯することで、キャラクターたちの感情の深みが増しています。

よしきは黒髪の少年で、物静かで思慮深い一面を持っています。一方、本物の光(フルネーム:忌堂光)は白髪が特徴的な少年でした。二人は閉鎖的な田舎の集落で、互いを心の支えのようにして育ちました。しかし、物語が始まる半年前、光は村で「禁足地」として恐れられている山に入り、行方不明になってしまいます。

一週間後、光は何事もなかったかのように帰還しますが、よしきはすぐに違和感を覚えます。言葉のイントネーション、些細な行動、そして何よりもその「雰囲気」。そしてついに、よしきが「お前、光ちゃうやろ」と核心を突く問いを投げかけたとき、目の前にいる「光」は、自分が光の体を乗っ取った「ナニカ」であることを認めるのです。

この「ナニカ」(作中では主にヒカルと呼ばれるようになります)は、山で死にかけていた光の身体を借り、その記憶や情報を引き継いだ存在だと自ら語ります。しかし、その模倣は完全ではなく、光ならしないであろう言動や、純粋すぎる反応が、ヒカルが「ナニカ」であることの証左となります。

現在のよしきとヒカルの関係は、常に緊張感をはらんでいます。ヒカルはよしきに対して強烈な執着心と独占欲を見せ、「めっちゃ好き」とストレートすぎるほどの愛情表現をします。それは時に、人間離れした純粋さゆえの恐ろしささえ感じさせます。

二人の関係性を過去と現在で比較すると、以下のように整理できます:

| 過去(光とよしき) | 現在(ヒカルとよしき) |

|:—|:—|

| 安定した親友関係、深い信頼 | 不安定で歪な共犯関係、恐怖と情愛の混在 |

| 閉鎖的な村での唯一無二の理解者 | 互いの存在がなければ崩壊しかねない依存関係 |

| 将来への漠然とした不安と希望の共有 | 「いつまでこの関係が続くのか」という切迫した危機感 |

| 日常の中の穏やかな時間 | 非日常的な怪異と隣り合わせの緊張した日々 |

| 少年らしい友情と淡い思慕 | 生と死、人間と異形の境界線上の激しい感情 |

ホラーと青春が織りなす世界

「光が死んだ夏」が多くの読者を惹きつけてやまない理由の一つは、背筋も凍るホラー要素と、胸を締め付けるような青春ドラマが絶妙なバランスで融合している点にあります。

この独特な世界観は、読者に深い印象を残し、物語への没入感を高めています。

作者であるモクモクれん氏は、インタビューなどで「直接的な恐怖表現よりも、説明されないことによる気持ち悪さ、不気味さを大切にしている」と語っています。作中では、擬音の使い方が非常に巧みで、例えば「シャワシャワ」「ギギギ」といった独特のオノマトペが、姿なきものの気配や正体不明の恐怖を効果的に演出しています。

この作品におけるホラー表現の主な特徴は以下の通りです:

1.日常に潜む静かな恐怖:物語の舞台は、日本のどこにでもありそうな田舎の集落。そののどかな風景の中に、じわじわと異質なものが侵食してくる様子が描かれ、読者の現実感と地続きの不安を煽ります。

2.擬音・擬態語による五感を刺激する恐怖:視覚的な怖さだけでなく、聴覚や触覚に訴えかけるような表現が多用され、生理的な嫌悪感や恐怖を増幅させます。

3.説明過多にならない「余白」の恐怖:「ナニカ」の正体や目的、村の因習など、多くの謎がすぐには明かされません。この「分からなさ」が読者の想像力を掻き立て、底知れぬ恐怖を生み出しています。

4.閉鎖的なコミュニティが持つ特有の不気味さ:村の掟や古くからの風習、住民たちの排他的な雰囲気などが、外部から来た者(あるいは異質な存在)への圧迫感として描かれます。

一方で、この物語は紛れもなく青春ドラマとしての側面も色濃く持っています。

思春期の少年たちが抱える友情、愛情、嫉妬、劣等感、そして性の目覚めといった複雑でナイーブな感情が、非常に繊細かつ丁寧に描写されています。特に、よしきとヒカルの間に流れる、友情とも愛情ともつかない、言葉では定義しきれない強い絆は、多くの読者の心を揺さぶります。

思春期特有の不安定な自己認識や、他者との関係性における「好き」という感情の境界線の危うさが、「ナニカ」という異質な存在の歪みと共鳴し合うことで、この作品ならではの切なくも美しい、そしてどこか危うい世界観を構築しています。

これは、単に怖いだけのホラー作品ではなく、人間の感情の深淵と、若者の心の機微を描き切ったヒューマンドラマでもあるのです。

本作は、TikTokやX(旧Twitter)といったSNSを通じて口コミで人気が広がり、特に10代~20代のZ世代を中心に熱狂的なファンを獲得しました。単行本第1巻が発売されると、その人気はさらに加速し、異例のスピードで発行部数を伸ばしています。このことからも、現代の若い読者層が、この作品の持つテーマ性やキャラクターの感情描写に強く共感していることが伺えます。

作者のモクモクれん氏は、読者からの反響について「キャラクターたちの青春の一部を、読者の皆さんの人生の片隅にでも置いていただけたら嬉しい」といった旨のコメントをされており、ホラーというジャンルでありながらも、登場人物たちの生き様や感情の軌跡を大切に描いている姿勢が伝わってきますね。

謎めいたタナカの存在

「光が死んだ夏」の物語において、よしきとヒカルの周囲に現れるタナカという中年男性は、序盤から不穏な空気を漂わせるキーパーソンです。

彼の登場は、物語に新たな謎と緊張感をもたらし、よしきたちの運命に大きな影響を与えていきます。

タナカは、よしきたちが住む集落で何らかの仕事をしているようですが、その詳細は不明な点が多く、村の異変やヒカルの正体にいち早く気づいているような素振りを見せます。

特に、ヒカル(=ナニカ)に対して向ける彼の視線や態度は、単なる村人のそれとは異なり、何かを探るような、あるいは監視するような異常な慎重さが感じられ、彼が物語の裏で暗躍する存在であることを予感させます。

物語が進むにつれて、タナカの目的や背景が少しずつ明らかになってきます。最新刊の第6巻(2024年12月4日発売)では、タナカがヒカルの正体について衝撃的な指摘をする場面が描かれました。

彼はヒカルに対し、「お前はノウヌキ様ではない」と断言し、これまで読者の間で考察されてきた「ヒカル=ノウヌキ様」という説を覆す可能性を示唆し、新たな謎を提供しました。

タナカというキャラクターの特徴と、物語における役割は以下のように整理できます:

| タナカの特徴 | タナカの役割 |

|---|---|

| 常に冷静沈着で感情を表に出さない | 村の異変や「ナニカ」の存在を早期に察知する鋭い洞察力の持ち主 |

| ヒカル(ナニカ)の能力や行動を警戒し、調査している | 物語の核心に迫る情報や、新たな謎を提示するトリックスター的存在 |

| 「会社」と呼ばれる謎の組織に所属しているらしい | 当初は「観察者」であったが、次第に物語に積極的に「干渉」するようになる |

| 目が見えない、あるいは視力が極端に弱いかのような描写がある(サングラスを常用) | そのハンディキャップを感じさせない行動力と不気味さを併せ持つ |

| 目的のためなら手段を選ばない冷酷さを持つ | よしきやヒカルにとって敵なのか味方なのか、その真意が読めない |

原作漫画では、タナカは第3巻あたりから本格的に登場し、「会社」という組織の一員として、ヒカルの正体を暴き、場合によっては排除することも厭わない冷徹さと、任務に対する忠実さを見せ始めます。

彼の行動は次第にエスカレートし、第5巻ではヒカルを斧で物理的に切断するという衝撃的な行動に出ます。

この直後、ヒカルの身体から「ケガレ」と呼ばれる黒い霧状のものが大量に噴出し、タナカ自身もそれに襲われるという危機的状況に陥りました。

タナカの存在は、物語が進行するにつれて、単なる「傍観者」や「謎の人物」から、物語の核心部分に積極的に関与し、時には強引に事態を動かす「干渉者」へとその役割を変えていく、非常に重要なキャラクターです。

彼の言動一つ一つが、ヒカルの正体、村の秘密、「ケガレ」の謎解明に繋がり、読者の考察を深めるとともに、物語にサスペンスフルな展開をもたらしています。

今後の展開において、タナカの真の目的、「会社」とは一体どのような組織なのか、そして彼がヒカルやよしきと最終的にどのような関係を築くのか(あるいは敵対するのか)が明らかになることで、物語はさらに深みと複雑さを増していくことが予想されます。

ケガレの穴と禁足の山の秘密

「光が死んだ夏」の物語世界において、不気味な現象として描かれる「ケガレ」と、物語の重要な舞台となる「禁足の山」は、作品全体の謎と恐怖を象徴する核心的な要素です。

「ケガレ」とは、作中で発生する黒い霧やモヤのような、正体不明の不気味な存在を指します。

これはヒカル(ナニカ)の身体から噴出することもあり、村で頻発する怪異現象や人々の変調と深く関わっていると考えられています。最新刊の第6巻では、この「ケガレ」があの世と繋がる「穴」から漏れ出しており、その「穴」が徐々に拡大し、集落全体を覆い尽くそうとしている危機的な状況が描かれています。

一方、「禁足の山」は、よしきや光たちが暮らす集落の近くにそびえ、村人からは古くから立ち入りが厳しく禁じられている聖域であり、同時に畏怖の対象でもあります。

この山には、「ノウヌキ様」(あるいは「ウヌキ様」とも呼ばれる)と称される、人知を超えた存在が棲んでいると伝えられており、村と山の間には何らかの古来からの約束事や信仰が存在することが示唆されています。

物語の舞台となる集落の名前は「クビタチ」とされており、この名前を漢字で表現すると「首断」となり、その不吉な響きからも、この土地が何か暗い因縁を抱えていることを暗示しています。

実際に作中では、山中で見つかった古いビデオテープに、着物姿の人物が生首を持っているかのような不気味な映像が記録されており、山の伝承や「ノウヌキ様」信仰の禍々しい側面と深く関連している可能性が考えられます。この村の異変の原因については、「「光が死んだ夏」で起きる村の異変の原因とは?謎に迫る」という記事でより詳細な考察がなされています。

禁足の山と集落、そして「ナニカ」や「ケガレ」との関係性は、以下のように整理できます:

1.ノウヌキ様信仰とその変容:元々は、集落で何らかの対価と引き換えに願いを叶える土着の神、あるいは精霊のような存在として「ノウヌキ様」が信仰されていた可能性があります。しかし、時代と共にその信仰が歪んだり、忘れられたりした結果、災いをもたらす存在へと変質したのかもしれません。

2.忌堂家と山の特別な繋がり:光の家系である「忌堂家」は、代々、この禁足の山や「ノウヌキ様」と何らかの特別な関わりを持っていた可能性が示唆されています。光が山で「ナニカ」と入れ替わったのも、この家系的な因縁が関係しているのかもしれません。

3.禁足地の掟とその意味:村人が山への立ち入りを禁じられているのは、山に棲む「ナニカ」を刺激しないため、あるいは「ケガレ」の流出を防ぐためといった理由が考えられます。この掟を破ったことが、物語の発端となる事件を引き起こした可能性があります。

4.光の行方不明と「ナニカ」の出現:物語開始の半年前、光が禁足の山で行方不明となり、その後、光の姿をした「ナニカ」が現れました。この山こそが、「ナニカ」の根源や「ケガレ」の発生源である「穴」が存在する場所である可能性が高いです。

2025年7月4日に発売が予定されている第7巻の予告では、集落に「ケガレ」が蔓延するのを阻止するため、よしきたちが、あの世と繋がってしまっている複数の「穴」を閉じるべく奔走する展開が示唆されています。

特に注目すべきは、ヒカルが「ナニカから目を逸らさずにいてくれた」よしきとの「つながり」を頼りに、自ら「穴」に入り、それを閉じて戻ってくると提案する場面です。これは、ヒカルのよしきへの深い信頼と、ある種の自己犠牲的な感情の発露とも解釈でき、今後の二人の関係性や物語の行方を大きく左右する重要な局面となりそうです。「「光が死んだ夏」の謎の穴、その正体に迫る」の記事では、この「穴」の正体についてさらに深く掘り下げています。

この「穴」と「ケガレ」の正体、そして「禁足の山」に隠された秘密や「ノウヌキ様」の真の姿が明らかになる時、物語はクライマックスへと向かうことでしょう。

読者は、これらの謎が一つ一つ解き明かされていく過程を、固唾を飲んで見守ることになります。

引用:親友のニセモノでも側にいてほしい…異色の青春ホラー『光が死んだ夏』 『光が死んだ夏 1』 | BOOKウォッチ検索検索

光が死んだ夏のナニカが抱える複雑な感情とは?:まとめ

最後に、この記事の内容をQ&A形式でまとめました。

質問(Q):

よしきとヒカルの関係性は、具体的にどのようなものですか?

回答(A):

幼なじみの光が人間ではない「ナニカ」にすり替わった存在であるヒカルと、その事実を知りながらも共にいることを選んだよしきの間に生まれた、友情、愛情、依存、恐怖が複雑に絡み合った、特異で強固な絆です。

質問(Q):

よしきはなぜ、人間ではないヒカルと一緒にいることを選んだのですか?

回答(A):

光を失った強烈な喪失感と、「偽物だとしても、光の面影を持つ存在にそばにいてほしい」という痛切な願いからです。また、ヒカルという存在に対して、徐々に新たな感情も芽生え始めています。

質問(Q):

「ナニカ」であるヒカルは、どのような感情の葛藤を抱えていますか?

回答(A):

光の記憶を持ちながらも独自の自我を形成していく中で、「人間としてよしきのそばで生きたい」という強い願いと、自身が「バケモノ」であり、いつ本性が現れてしまうかもしれないという恐怖との間で激しく苦しんでいます。よしきへの純粋で強烈な好意も特徴的です。

質問(Q):

物語の中で、よしきは心理的にどのようなプロセスを経験していますか?

回答(A):

親友の喪失と変容という衝撃的な出来事に対し、否認、怒り、取引、抑うつ、そして受容といった心理的な段階(喪失の5段階に類似)を経験し、揺れ動きながらもヒカルを「光の代わり」としてではなく、一個の存在として認識し、新たな関係性を築こうとしています。

質問(Q):

物語の舞台となっている場所や、そこにまつわる伝承について教えてください。

回答(A):

主な舞台は、日本のどこかにある「クビタチ」という名の閉鎖的な集落です。この集落の近くには「禁足の山」があり、そこには「ノウヌキ様」と呼ばれる存在が棲むという伝承が残っています。これらの要素が、物語の不気味な雰囲気と謎を深める上で重要な役割を果たしています。

質問(Q):

タナカという人物は、物語の中でどのような役割を担っていますか?

回答(A):

集落の異変やヒカルの正体に早くから気づいていたと思われる謎の多い中年男性です。「会社」という組織に属しているらしく、当初は観察者のようでしたが、次第に物語に積極的に干渉し始め、ヒカルの正体や村の秘密に迫る重要な情報をもたらすキーパーソンです。

質問(Q):

「ケガレ」や「穴」とは、具体的に何を指すのですか?

回答(A):

「ケガレ」は、作中で発生する黒い霧のような正体不明の不気味な存在で、人々に悪影響を与えるものです。「穴」は、この「ケガレ」が漏れ出してくる、あの世と繋がるとされる通路のようなもので、物語の核心的な謎であり、解決すべき問題として提示されています。

質問(Q):

この「光が死んだ夏」という作品は、どのくらい人気があるのですか?

回答(A):

SNSでの口コミを中心に爆発的な話題となり、特に若い世代から絶大な支持を得ています。コミックス第1巻は発売からわずか3ヶ月で累計発行部数20万部を突破(2022年7月時点)するなど、異例の大ヒットを記録している人気作品です。

質問(Q):

「光が死んだ夏」の最大の魅力は何だと思いますか?

回答(A):

じわじわと迫るホラー要素と、思春期の少年たちの切実な青春ドラマが絶妙に融合している点です。そして何よりも、「ナニカ」にすり替わった親友と、それでも共にいることを選んだ少年の間で揺れ動く、人間の複雑で深遠な感情や関係性を、美しくも痛切に描き出している点が、多くの読者の心を掴んで離さない最大の魅力と言えるでしょう。

この記事では、人気漫画「光が死んだ夏」における「ナニカ」と登場人物たちの「感情」の絡み合いに焦点を当て、よしきとヒカルの特別な関係性や、作品全体に流れる喪失と受容、アイデンティティといった普遍的なテーマについて深く掘り下げて解説しました。幼なじみが人間ではない何かに変わってしまってもなお、そばにいることを選ぶという特異な設定は、読む者の心に強烈な問いを投げかけますね。思春期特有の繊細な心の機微と、超自然的なホラー要素が織りなす独特の世界観は、一度触れたら忘れられない強烈な引力を持っています。この物語がこれからどのような謎を解き明かし、どのような感情の到達点を見せてくれるのか、最新刊の展開も含め、ますます目が離せません。この機会に、ぜひ「光が死んだ夏」の世界に触れてみてください。この漫画はebookjapanやBookLiveなどの電子書籍ストアでも手軽に読むことができます。最後までお読みいただき、ありがとうございました!