こんにちは!アニメ化も決定し、ますます話題の「光が死んだ夏」。その人気の一方で、「もしかしてパクリ作品なの?」といった声、特に「チェンソーマン」との類似性を指摘する意見を耳にしたことはありませんか?

この記事では、そうした「光が死んだ夏」のパクリ疑惑の真相を徹底検証します。絵柄の雰囲気が似ているという意見もありますが、両作品を深く比較すると、設定やテーマ、表現方法に至るまで、それぞれが持つ独自の魅力と明確な違いが見えてきます。「光が死んだ夏」はパクリなのか、それとも唯一無二の作品なのか、一緒に深掘りしていきましょう。

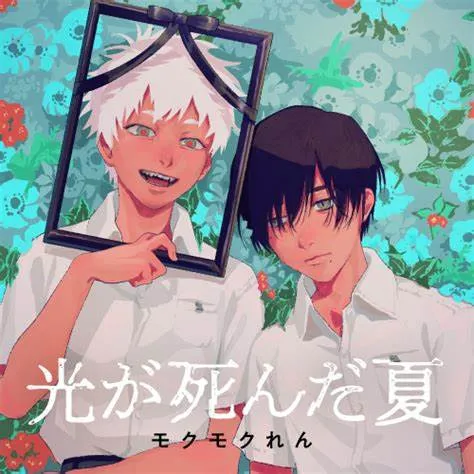

「山で死んだ幼馴染が“ナニカ”に入れ替わって戻ってきた」という衝撃的な導入から始まる「光が死んだ夏」。三重県の山間部を舞台にした閉鎖的な世界観や、そこに息づく日本の怪談文化を色濃く反映した独特の雰囲気は、他の漫画では味わえない本作ならではの魅力です。作者であるモクモクれん先生がどのような作品に影響を受け、なぜ三重県の方言を作品に取り入れたのか、といった背景にも触れながら、そのオリジナリティに迫ります。

ネット上の噂だけで「パクリだ」と決めつけてしまうのは、あまりにもったいない。2025年夏には待望のアニメ放送も控えています。この記事を読めば、「光が死んだ夏」が多くの読者を惹きつける真の理由、そして「パクリ」という言葉では到底片付けられない深い魅力が見えてくるはずです。さあ、あなたも「光が死んだ夏」の世界に足を踏み入れてみませんか?

この記事のポイント

- 「光が死んだ夏」と「チェンソーマン」には絵柄など一部類似点が指摘されるが、パクリではない。

- 世界観、物語のテーマ、表現方法において両作品は大きく異なり、それぞれ独自の魅力を持つ。

- 作者モクモクれん氏は、日本の古典的な怪談やホラー作品からインスピレーションを得ている。

- 2025年夏にNetflix、ABEMA、日本テレビにてアニメ放送が決定しており、国内外で高い評価と注目を集めている。

引用:【光が死んだ夏】面白いシーン&要素まとめ!どんな話で方言がどこかも解説します – YouTube

「光が死んだ夏」はパクリ?人気作品の類似性を検証

チェンソーマンとの比較ポイント

「光が死んだ夏」と「チェンソーマン」。この二つの人気作品を比較すると、いくつかの共通点が見受けられるかもしれません。特に、主人公のヒカルと「チェンソーマン」のデンジ、そしてよしきとアキといったキャラクターの雰囲気が似ているという声は、SNSなどでも散見されます。また、どちらの作品もダークな要素を含んでいる点も共通しています。

しかし、これらの類似点は表層的なものに過ぎません。物語の根幹を成す世界観やテーマ、そして読者に与える読後感は大きく異なり、それぞれが独自の魅力と深いオリジナリティを確立しています。読み進めるほどに、その違いは明確になるでしょう。

両作品の主な違いをまとめてみましょう。

| 比較ポイント | 光が死んだ夏 | チェンソーマン |

|---|---|---|

| 世界観・舞台 | 日本の田舎の閉鎖的な集落。静かで不気味な雰囲気。 | 悪魔が存在する現代の都市部。ダークで混沌とした雰囲気。 |

| ジャンル | ホラー、サスペンス、ヒューマンドラマ(ブロマンス要素も) | ダークファンタジー、アクション、バトル |

| 恐怖の質 | 日常に潜む静かな恐怖、心理的な不気味さ、怪談的要素。 | 悪魔による直接的な脅威、スプラッター、理不尽な暴力。 |

| 物語の主軸 | 幼馴染が“ナニカ”に成り代わられた少年とその“ナニカ”との奇妙な共存関係、閉鎖されたコミュニティの因習。 | チェンソーの悪魔の力を手に入れた少年が悪魔と戦う壮絶な日々、公安組織との関わり。 |

| 死のテーマ | 死と生の境界の曖昧さ、喪失と受容の葛藤。 | 突然訪れる理不尽な死、死が日常的な世界での生存競争。 |

| 表現方法 | 繊細な心理描写、美しい自然描写と対比される異様な存在感、日本の怪談を彷彿とさせる「間」の演出。 | 映画的でダイナミックなコマ割り、過激なバイオレンス描写、予測不能なストーリー展開。 |

また、「大切な人の喪失」というテーマは両作品に共通して見られるものの、そのアプローチは全く異なります。「光が死んだ夏」では、ヒカルが本当に死んだのか、それとも“ナニカ”と共存しているのか、その境界線すら曖昧な中で、よしきの葛藤や受容が丁寧に描かれます。一方、「チェンソーマン」では、死はより直接的かつ唐突に訪れ、主要キャラクターであっても容赦なく命を落とす過酷な世界観が特徴です。

このように、一部の絵柄や雰囲気に通じるものを感じる読者がいるかもしれませんが、それはあくまで導入部分の印象に過ぎません。作品のテーマ性や物語の展開、キャラクターの深掘り具合などを比較すれば、「光が死んだ夏」が「チェンソーマン」のパクリであるという指摘は当たらないと言えるでしょう。むしろ、日本のホラー作品の系譜に連なる独自の作風を確立していると言えます。

作品の元ネタや影響を受けた漫画

「光が死んだ夏」の独特な雰囲気は、どこから生まれたのでしょうか?作者のモクモクれん先生は、インタビューなどで影響を受けた作品について語っています。

モクモクれん先生が影響を受けたと公言している主な作品:

- 『ほんとにあった怖い話』(ほん怖):フジテレビ系列で放送されているオムニバス形式の実録心霊ドラマ。

- 『新耳袋』(しんみみぶくろ):実話怪談を収集した書籍シリーズおよび、それを原作としたドラマ・映画。

- 映画『来る』および原作小説『ぼぎわんが、来る』(澤村伊智 著):民俗学的な要素と現代的な恐怖を融合させたホラー作品。

- 澤村伊智さんのその他のホラー小説(『ししりばの家』など):日本の土着的・民俗的な恐怖を描く作品群。

これらの作品に共通するのは、理屈では説明できない不気味さ、じわじわと精神を侵食するような「説明されない気持ち悪さ」を持つ怪異の巧みな表現です。「光が死んだ夏」における、独特の「間」を活かした演出や、オノマトペ(擬音語・擬態語)を効果的に使用した恐怖表現は、こうした日本の伝統的な怪談やホラー作品からの影響が色濃く感じられます。

さらに、物語の根幹には哲学的な思考実験である「スワンプマン(沼男)」の概念も影響していると考えられます。

これは、「ある男が沼で雷に打たれて死んでしまい、その直後に沼から、死んだ男と寸分違わぬ姿形、記憶、知識、性格を持った複製(スワンプマン)が出現したとしたら、このスワンプマンは元の男と同一人物と言えるのか?」という問いかけです。このテーマは、まさに「光が死んだ夏」で描かれる、死んだはずの光と入れ替わった“ナニカ”をめぐるよしきの葛藤と深く共鳴します。「ナニカ」の正体について考察を深めたい方は、光が死んだ夏の謎に迫る!光の正体とは何か?という記事も参考になるかもしれません。

類似した思考実験としては「テセウスの船」も挙げられます。

これは、「ある船の部品を少しずつ交換していき、やがて全ての部品が元のものと入れ替わってしまった場合、その船は依然として同じ船(テセウスの船)と言えるのか?」という問いです。これらの哲学的な問いは、「光が死んだ夏」の物語に奥行きを与え、読者に深い思索を促します。

つまり、「光が死んだ夏」は、日本の伝統的な怪談文化と、存在やアイデンティティを問う哲学的なテーマを巧みに融合させた、極めて独創的な作品であると言えるでしょう。

モクモクれん先生が「チェンソーマンが好き」と公言したという記録は見当たらず、直接的な影響関係は不明です。むしろ、日本の土着的なホラーや民俗学的な要素に関心が高いことが伺えます。

「ナニカ」と「ノウヌキ様」の正体

「光が死んだ夏」の物語の中核を成す謎の存在、それが「ナニカ」です。

この「ナニカ」は、山で命を落としたとされる少年・光の姿を完璧に模倣し、何食わぬ顔で村へ戻ってきます。主人公のよしきは、目の前にいるのが親友の光ではない“ナニカ”であると早々に見抜きますが、それでもなお友人としての関係を続けようと葛藤し、「ヒカル」と呼び続けることを選択します。

「ナニカ」の主な特徴:

- 光と全く同じ容姿、声、記憶を持っている(ように見える)。

- 感情の起伏や行動パターンも光に酷似しているが、時折、人間離れした言動や表情を見せる。

- 顔の一部が溶け落ちるなど、明らかに人間ではないグロテスクな側面を垣間見せる。

- よしきに対して異常なほどの執着と独占欲を示す。

物語が進むにつれて、村に古くから伝わる「ノウヌキ様」という存在と「ナニカ」との関連性が示唆されていきます。村の閉鎖的な因習や伝承、そして光の一族が村で担ってきた特別な役割などが、徐々に明らかになっていくでしょう。村で起こる様々な異変については、「光が死んだ夏」で起きる村の異変の原因とは?謎に迫るの記事で詳しく考察しています。

第3巻では、サングラスをかけた謎の男が登場し、「山のケガレが無くなっている」「アレ(ナニカ)は山から降りてきている」といった意味深な言葉を発します。これは、「ナニカ」の正体や目的を解き明かす上で重要な手がかりとなるかもしれません。“ナニカ”が何を目的としているのか、そのヒントは光が死んだ夏のナニカは何を目的としている?謎解き考察でも触れています。

また、よしきの友人である朝子は、霊的なものを感じ取る能力を持っており、ヒカルが“ナニカ”であることにいち早く気づきます。その際、ヒカルは涙を流しながら自らの命(のようなもの)の一部をよしきに分け与えるという、常軌を逸した行動に出ます。

現時点(2024年5月現在、単行本5巻まで)では、「ナニカ」および「ノウヌキ様」の完全な正体は明かされていません。この謎こそが、読者の考察意欲を刺激し、物語をより一層魅力的なものにしているのです。

海外ファンからの反応と評価

「光が死んだ夏」の魅力は国境を越え、日本国内のみならず海外の漫画ファンからも熱い支持を得ています。

その証左として、2022年8月には「次にくるマンガ大賞2022」のWebマンガ部門で11位にランクインしただけでなく、特に海外のファンからの支持が高かった作品に贈られる「Global特別賞(繁体字版)」を受賞するという快挙を成し遂げました。

さらに、2022年12月には権威ある漫画賞「このマンガがすごい!2023」のオトコ編で見事1位に選出されるなど、国内外でそのクオリティと人気が高く評価されています。シリーズの累計発行部数は2024年3月時点で210万部を突破しており、その勢いはとどまるところを知りません。(情報ソース:コミックナタリー等のニュース記事より)

海外のファンからは、主に以下のような点が評価されています:

- 「日本の原風景である田舎の描写と、そこに潜む土着的な怪異の組み合わせが独創的で引き込まれる。」

- 「背筋が凍るようなホラー展開の中に、よしきとヒカルの切ない友情や絆が描かれており、感情を揺さぶられる。」

- 「登場人物たちの繊細な表情や心理描写が巧みで、キャラクターに深く共感できる。」

- 「日本の怪談や民俗学的な要素に触れることができ、文化的な興味も満たされる。」

英語版はYen Pressから『The Summer Hikaru Died』として出版されており、今後さらに多くの国で翻訳版が展開されることで、国際的なファン層はますます拡大していくことでしょう。

そして、2025年夏には待望のアニメ化が決定。Netflixでの世界独占配信、ABEMAでの無料独占配信、そして日本テレビでの放送が予定されており、国内外のファンがその映像化に大きな期待を寄せています。アニメーションによって、原作の持つ息をのむような美しい情景描写や、じっとりとした恐怖、登場人物たちの微細な感情の揺らぎがどのように表現されるのか、今から楽しみでなりません。

「光が死んだ夏」がこれほどまでに多くの人々を惹きつけるのは、単なるホラーというジャンルに収まらない、友情、愛情、喪失、そして再生といった普遍的なテーマを、日本の原風景と怪談という独特のフィルターを通して描いているからでしょう。それは恐怖だけでなく、どこか懐かしく、切ない感情を呼び起こす、唯一無二の読書体験を提供してくれるのです。

話題の漫画「光が死んだ夏」の魅力と独自性

三重県の山間部を舞台にした理由

「光が死んだ夏」の物語が、三重県の山間部に設定されているのには、作者モクモクれん先生の明確な創作意図が存在します。複数のインタビューによれば、「登場人物に特徴的な方言を使わせたい」という強い思いがあり、一般的な関西弁とは異なる「絶妙なライン」の方言を探した結果、最終的に東海地方、特に三重県の山間部が選ばれたとのことです。

また、モクモクれん先生は、自身が愛読しているという澤村伊智氏のホラー小説『比嘉姉妹シリーズ』、特にその第一作である『ぼぎわんが、来る』が三重県を重要な舞台の一つとしていることにも影響を受けたと語っています。作者自身の幼少期の記憶や原体験が、作品世界の舞台設定に色濃く反映されている点は、物語にリアリティと深みを与える上で非常に重要な要素と言えるでしょう。舞台となった方言については、「光が死んだ夏」の方言が物語を彩る秘密とは?でより詳しく解説しています。

舞台の具体的なモデルとなったのは、以下のような風景や場所のイメージです:

- 「山と海が比較的近く、その境界のような場所に位置する、家々が密集した狭い集落」

- 「かつては唯一の商店だった、モクモクれん先生の祖母の家」

興味深いエピソードとして、作者は実際に三重県へ赴き、より詳細な取材を行いたいと考えていたものの、折からのコロナ禍によりそれが叶わなかったと明かしています。そのため、幼い頃に両親と共に祖母の家へ帰省した際の記憶――古いすりガラスの窓、黒電話の存在、近所の人々が気軽に家に上がり込んでくるような、昔ながらの濃密なコミュニティの雰囲気――などを手繰り寄せ、作品の背景として息づかせているのです。

このように、「光が死んだ夏」における三重県の山間部という舞台設定は、単なる物語の背景としてだけではなく、作品全体の閉鎖的で不穏な空気感、そして登場人物たちの言葉遣いや生活様式を形作る上で、不可欠な要素として機能しています。

方言や地域性の表現について

「光が死んだ夏」の大きな魅力の一つとして、登場人物たちが話す三重県の方言が挙げられます。

作中で交わされる方言は、読者に新鮮な驚きを与えると同時に、物語の舞台となる集落のローカルな空気感や、そこに暮らす人々の生活感を際立たせる効果を生んでいます。

モクモクれん先生自身は、「参考にした方言は三重弁ですが、それが正確に合っているかという自信はない」と謙遜気味にコメントしており、厳密な方言の再現というよりも、物語世界の雰囲気に合わせて効果的に取り入れているようです。三重弁と一口に言っても、関西弁の影響が強い地域、名古屋弁に近い地域など、県内でも北部、中部、南部、伊賀、東紀州といったエリアによって言葉遣いに差異が見られます。

作品内で印象的に使われている主な方言表現をいくつか見てみましょう:

| 作中の方言 | 標準語での意味(おおよそのニュアンス) |

|---|---|

| 机つって | 机を持ち上げて運んで |

| あかんに | だめだよ / いけないよ |

| せやに | そうだよ / その通りだよ |

| ずっこい | ずるい / こすい |

| ケッタ(主に少年たちが使用) | 自転車 |

| 思い出されやんな | 思い出されないな / 思い出せないね |

| ごおわく | 腹が立つ / むかつく(強い怒りや不快感) |

| おいないさ | いらっしゃい / ようこそ |

| 入り浸ったろけ? | 入り浸ってしまおうか? / 入り浸っちゃおうかな? |

SNSなどでは、ファンによる作中の方言の特定が試みられており、「三重県でも特に山間部の方言ではないか」「関西アクセントが比較的強いので、南部の伊勢志摩や東紀州地方の方言に近いのでは」「鈴鹿や亀山あたりから南部の言葉遣いに感じる」といった様々な推測が飛び交っています。特に、紀北町や尾鷲市といった三重県南部の東紀州地域の方言を参考にしている可能性が高いと考えるファンも多いようです。

こうした方言の使用は、単にキャラクターに個性を与えるだけでなく、物語の舞台となる村の閉鎖性や土着性といった世界観をより深く表現し、登場人物たちの日常にリアリティを与える重要な役割を担っています。初めて作品に触れる方にとっては、一部の方言が少し聞き慣れないかもしれませんが、前後の文脈から意味を推測できるように工夫されており、それがかえって作品独自の魅力を際立たせているのです。

印象的なキスシーンや気まずい場面

「光が死んだ夏」では、主人公よしきと、親友ヒカルの姿をした“ナニカ”との間の、危うくも切実な関係性が物語の主軸となっています。その濃密な描写から、一部の読者の間で「キスシーンはあるのか?」「BL(ボーイズラブ)作品なの?」といった関心が寄せられることがありますが、結論から言うと、現在発売されている単行本1巻から5巻(2024年5月時点)までにおいて、よしきとヒカル(“ナニカ”)の間に明確なキスシーンは描かれていません。

しかしながら、BL的な要素を感じ取る読者がいる背景には、以下のような作品の特徴が挙げられます。

1.幼馴染ならではの元々近い距離感、そして“ナニカ”との異常な接近: よしきとヒカルは元々、気心の知れた幼馴染であり、物理的にも精神的にも距離が近い関係性でした。ヒカルが“ナニカ”に入れ替わってからは、その“ナニカ”がよしきに対して異常な執着を見せるため、二人の距離感はさらに縮まり、時に常軌を逸したスキンシップが見られます。

2.官能的とも取れる独特な描写: 直接的な性行為の描写は一切ありません。しかし、例えばヒカル(“ナニカ”)が自らの腹部を裂き、その内部にある「本体」らしきものによしきの意思とは関係なく触れさせようとするシーンなどは、グロテスクでありながらも、どこか倒錯的で官能的な雰囲気を漂わせています。こうしたシーンにおける生々しい効果音や、よしきの動揺、そして“ナニカ”の無垢ゆえの恐ろしさの表現は、読者に強烈な印象を与えます。こうした二人の関係性に焦点を当てた考察は、光が死んだ夏のヒカよしカップリング考察!関係性の謎に迫るでも詳しく触れられています。

本作が一部でBL作品と見なされることもありますが、作者自身は特定のジャンルにカテゴライズされることを意図していないようです。モクモクれん先生は、「『光が死んだ夏』が何のジャンルの漫画なのか?と混乱している人をよく見かけるのですが、私もよく分からないで描いています」とSNSで発言しており、ホラー、サスペンス、ヒューマンドラマ、そしてブロマンス(男性同士の強い友情や絆)といった複数の要素が複雑に絡み合った、ジャンルレスな魅力を持つ作品と言うべきでしょう。よしきとヒカルの関係性は、友情や共依存を超えた、言葉では定義しがたい特別な絆として描かれており、恋愛関係として明確に描写されているわけではありません。

このように、直接的なキスシーンや性的な描写はなくとも、二人の間の強烈な引力や、危ういバランスで成り立つ関係性、そして官能的な隠喩に満ちた描写が、読者の想像力を掻き立て、多様な解釈や考察を生み出しているのが、「光が死んだ夏」の奥深い魅力の一つと言えるでしょう。

声優起用とアニメ化の最新情報

ファン待望の「光が死んだ夏」のアニメ化が正式に決定し、大きな話題を呼んでいます!放送は2025年夏を予定しており、Netflixでの世界独占配信、ABEMAでの無料独占配信、そして日本テレビでの放送が発表されています。(2024年5月時点の情報)

注目のキャスト陣も発表されており、主要キャラクターを演じる声優は以下の通りです。

| キャラクター | 声優 | 主な出演作(例) |

|---|---|---|

| 辻中佳紀(よしき) | 小林千晃 | 「マッシュル-MASHLE-」マッシュ・バーンデッド、「葬送のフリーレン」シュタルク |

| ヒカル(“ナニカ”) | 梅田修一朗 | 「ワンルーム、日当たり普通、天使つき。」徳光森太郎、「負けヒロインが多すぎる!」温水和彦 |

| 山岸朝子 | 花守ゆみり | 「ゆるキャン△」各務原なでしこ、「【推しの子】」アクア(幼少期) |

| 暮林理恵 | 小若和郁那 | 「僕の心のヤバイやつ」原穂乃香 |

| 田中 | 小林親弘 | 「ゴールデンカムイ」杉元佐一、「BEASTARS」レゴシ |

主人公のよしき役を務める小林千晃さんは、数々の話題作で主役級のキャラクターを演じ分ける実力派。一方、ヒカル役の梅田修一朗さんも、近年頭角を現し、フレッシュな演技で注目を集めている若手声優です。この二人が、よしきとヒカルの複雑で繊細な関係性をどのように声で表現するのか、期待が高まります。

アニメーション制作を手掛けるのは、ハイクオリティな作画で知られるCygamesPictures。監督・シリーズ構成は、竹下良平氏(代表作:「呪術廻戦」第1期エンディングディレクター、「エロマンガ先生」監督など)が担当します。竹下監督は、「原作を初めて読んだとき、この原作のコマをアニメで表現するには、どんな表現をすれば良いのだろう?とワクワクしながらページを読み進めた」とコメントしており、原作への深いリスペクトと映像化への情熱が感じられます。

さらに、エンディング主題歌は、話題のアーティストTOOBOEによる楽曲「あなたはかいぶつ」に決定しています。この楽曲が作品世界をどのように彩るのかも注目ポイントの一つです。

「このマンガがすごい!2023」オトコ編で堂々の1位に輝いた本作が、満を持してアニメ化されることで、原作の持つ静謐な恐怖、美しい情景、そして登場人物たちの心の機微が、映像と音楽、そして声優陣の演技によってどのように表現されるのか、日本国内のみならず海外のファンからも熱い視線が注がれています。既にティザーPVも公開されており、その断片からも作品の持つ独特の雰囲気が伝わってきます。2025年の夏は、「光が死んだ夏」から目が離せそうにありません。

「光が死んだ夏」はパクリ?チェンソーマンとの類似点を検証:まとめ

ここまで「光が死んだ夏」が「チェンソーマン」のパクリなのかという疑惑について、様々な角度から検証してきました。最後にQ&A形式で内容をまとめます。

質問(Q):

「光が死んだ夏」は「チェンソーマン」と具体的にどこが似ていると言われるのですか? やはりパクリなのでしょうか?

回答(A):

一部のキャラクターデザインやダークな作風といった表層的な部分で、絵柄の雰囲気が似ていると感じる方がいるようです。しかし、物語の舞台設定(日本の田舎 vs 悪魔のいる都会)、ジャンル(ホラーサスペンス vs ダークファンタジーアクション)、恐怖の質(怪談的・心理的 vs 直接的・物理的)、そして物語の核心となるテーマ性において、両作品は明確に異なり、パクリと言えるほどの本質的な類似性はありません。それぞれが独自の魅力と世界観を持つオリジナル作品です。

質問(Q):

「光が死んだ夏」の作者、モクモクれん先生はどのような作品から影響を受けているのですか?

回答(A):

モクモクれん先生は、『ほんとにあった怖い話』や『新耳袋』といった実話系怪談、そして澤村伊智氏の『ぼぎわんが、来る』などの日本のホラー小説から強い影響を受けたと公言しています。これらの作品に共通する「説明のつかない不気味さ」や「土着的な恐怖」が、「光が死んだ夏」の独創的な作風の源泉となっていると考えられます。

質問(Q):

物語の鍵となる「ナニカ」や「ノウヌキ様」の正体は判明しているのですか?

回答(A):

「ナニカ」は死んだはずの光の姿を模倣している謎の存在で、「ノウヌキ様」と呼ばれる村の伝承とも関連が示唆されていますが、2024年5月現在、その完全な正体や目的は明らかにされていません。この謎こそが物語の大きな魅力の一つとなっています。

質問(Q):

「光が死んだ夏」は海外でも人気があると聞きましたが、どのように評価されていますか?

回答(A):

はい、「次にくるマンガ大賞2022」で「Global特別賞(繁体字版)」を受賞するなど、海外でも非常に高い評価と注目を集めています。特に、日本の原風景を感じさせる舞台設定と、そこに息づく土着的な怪異の組み合わせが新鮮で独創的であると好評です。また、ホラーでありながらも登場人物たちの繊細な心理描写や友情、絆の物語が感動を呼んでいます。

質問(Q):

なぜ物語の舞台が三重県の山間部に設定されたのですか?

回答(A):

作者のモクモクれん先生が、登場人物に特徴的な方言(関西弁とは異なるニュアンスの)を使わせたいという意図があったこと、愛読するホラー小説『ぼぎわんが、来る』の舞台の一つが三重県であったこと、そして先生自身の幼少期の原風景(祖母の家があった集落の記憶など)が影響していると語られています。

質問(Q):

作中で使われている方言には、どのような特徴がありますか?

回答(A):

三重弁をベースにしたとされる「あかんに(だめだよ)」「せやに(そうだよ)」「ずっこい(ずるい)」「ケッタ(自転車)」といった言葉遣いが特徴的です。これらの表現は、物語のローカルな雰囲気や閉鎖感を高め、登場人物たちの生活感を豊かにする重要な要素となっています。

質問(Q):

「光が死んだ夏」はBL(ボーイズラブ)作品なのでしょうか?

回答(A):

よしきとヒカル(“ナニカ”)の間に描かれる強い絆や執着、そして一部の官能的とも取れる描写から、BL的な要素を感じる読者もいますが、作者自身は特定のジャンルを意識していないと述べています。公式には青春サスペンス×ホラーとされており、明確な恋愛描写やキスシーンなどは現在のところありません。友情や共依存を超えた、言葉では定義しがたい特別な関係性が描かれています。

質問(Q):

アニメ化はいつ頃の予定ですか?どこで見られますか?

回答(A):

アニメ「光が死んだ夏」は、2025年夏に放送・配信開始予定です。Netflixでの世界独占配信、ABEMAでの無料独占配信、そして日本テレビでの放送が決定しています。

「光が死んだ夏」と「チェンソーマン」の類似性について深く掘り下げてきましたが、結論として、両者は絵柄のタッチに一部似た印象を受ける部分があるものの、物語の根幹を成す世界観、テーマ、表現方法において全く異なる魅力を持つ、それぞれが独立した素晴らしい作品であると言えます。モクモクれん先生が生み出す、日本の怪談文化に根差した静かで不気味な恐怖と、閉鎖的な田舎町を舞台にした濃密な人間(と“ナニカ”)ドラマは、他のどの作品にもない独自の輝きを放っています。

「パクリ」という言葉だけで片付けてしまうにはあまりにも惜しい、この作品ならではの奥深い魅力。ホラーとブロマンス、そしてどこかノスタルジックな雰囲気が絶妙に融合した、新しい感覚の物語をぜひあなた自身で確かめてみてください。2025年夏に迫ったアニメ化で、原作の持つ繊細な筆致や息苦しいほどの緊張感がどのように映像で表現されるのか、今から期待が高まりますね。

この機会に「光が死んだ夏」を読んでみたいと思われた方は、ebookjapanやコミックシーモアなどの電子書籍ストアで手軽に読むことができます。最後までお読みいただき、ありがとうございました!