映画『カラオケ行こ!』を観て、「あの一瞬のシーン、心臓が止まるかと思った…」と記憶に焼き付いている方、こんにちは!

特にSNSや口コミで話題沸騰となっているのが、ヤクザの狂児が中学生の聡実くんを咄嗟に守る、通称「血しぶきガード」の場面です。

「尊すぎて無理」「いや、普通に怖いし痛そう」と、悲鳴と歓喜が入り混じるこのシーン。一体なぜ、観客の情緒をこれほどまでに狂わせるのでしょうか。

一見するとヤクザ映画特有の緊迫した暴力シーンに見えますが、実は物語の核心である「保護」と「信頼」、そして「住む世界の違い」を象徴する、映画版ならではの名演出です。

この記事では、ファンの熱い考察や映像的な演出意図を深掘りし、「血しぶきガード」がなぜこれほどまでに観客の心を掴んで離さないのかを徹底解説します。原作漫画との描写の違いや、「グロいのが苦手でも大丈夫?」という疑問にも詳しく触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

- 映画『カラオケ行こ!』の「血しぶきガード」の具体的かつ情緒的な解説

- 原作漫画と映画で異なる「守り方」と監督の演出意図

- 「手」が象徴する二人の関係性の変化と深い意味

- 「怖い」「グロい」と心配な方への視聴ガイド

- キャスト(綾野剛・齋藤潤)による表現力の違いと最新評価

「血しぶきガード」が物語に与えた深い意味と影響:なぜ「手」なのか?

この印象的なシーンは、単なるアクション描写ではありません。物語全体を通じて、登場人物の関係性を決定づける重要なターニングポイントとなっています。

「汚れた手」と「守られるべき純粋さ」の境界線

『カラオケ行こ!』は、声変わりという「成長痛」に悩む中学生と、組のメンツという「大人の事情」に縛られるヤクザの交流を描いた物語です。

「血しぶきガード」は、大人が子供を理不尽な暴力から守るという「保護」の究極形であると同時に、二人の住む世界の違いを残酷なまでに突きつけます。

- 狂児の手(大人の役割):血で汚れることを厭わない、裏社会で生きる手。

- 聡実の存在(子供の領域):その汚れが決して及んではならない、守られるべき光。

狂児の手は、物理的に血を防ぐだけでなく、「ここから先は俺の世界(地獄)だから、お前は入ってくるな」という境界線を引いているようにも見えます。

しかし、物語のクライマックスで聡実が歌う「紅」は、その境界線を聡実自らが踏み越え、歌という力で狂児の魂を救済しに行く展開となります。この「手で隔てたシーン」があるからこそ、ラストの感動が倍増するのです。

【独自考察】「血の守護者」としての狂児:よくある誤解と真実

一部の感想では「狂児が自分の怪我を防ぐために手を出した」と見えるかもしれませんが、それは大きな間違いです。映像を細かく分析すると、狂児の掌は聡実の瞳を覆うような角度で差し出されています。

これは、汚れ(血)を避けるだけでなく、暴力という「悪意」そのものを聡実に見せないための目隠し、すなわち「精神的守護」です。ヤクザでありながら、自分を救ってくれるかもしれない聡実の「純粋さ」を、自分の血でさえ汚したくないという狂児の祈りにも似た感情が、あの短いカットに凝縮されています。

映画『カラオケ行こ!』の「血しぶきガード」詳細解説

「血しぶきガード」が登場するのは、主人公の中学生・岡聡実(齋藤潤)が、成田狂児(綾野剛)のトラブルに巻き込まれ、チンピラたちと対峙する緊迫したシーンです。

狂児は聡実を危険から遠ざけるため、即座に自分の背後へと隠します。そして、襲いかかってくるチンピラを強烈な一撃で沈めたその瞬間――。飛び散る血(返り血)が聡実にかからないよう、とっさに自分の「掌(てのひら)」を聡実の顔の前にかざしてガードするのです。

聡実と狂児の関係性を変えた決定的瞬間

この瞬間、聡実から見た狂児の印象は「不気味なヤクザ」から「自分を身を呈して守る存在」へと180度変わります。

- 恐怖から信頼へ:体を張って自分を守ってくれる「庇護者」として認識が変わる。

- 義務から絆へ:「歌を教えるだけの関係」を超え、互いの魂に触れるような深い絆が芽生える。

(参考記事:映画「カラオケ行こ」のBL要素とは?魅力を大解剖)

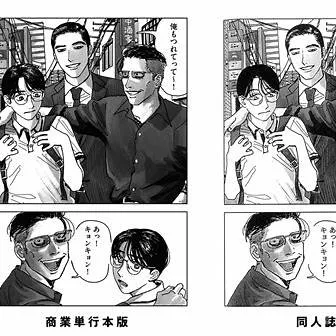

原作漫画と映画での描写・キャストの違い

和山やま先生による原作漫画と、山下敦弘監督による映画版では、このシーンの見せ方に明確な違いがあります。また、実写版でのキャストの熱演も話題です。

| 比較ポイント | 原作漫画 | 映画版(綾野剛・齋藤潤) |

|---|---|---|

| ガードの描写 | 一連の動作として詳細に描かれる | スローモーション+「手」のクローズアップ |

| 暴力の度合い | シュールな空気感で悲壮感は薄め | 音や血糊による圧倒的な生々しさ |

| キャストの表現 | 黒髪・仕事人の雰囲気 | 綾野剛:色気と狂気、守る際の必死な表情 齋藤潤:声変わり期の揺れる瞳の演技 |

映画版の狂児(綾野剛)は、原作よりも少し「情」が厚く見える演出がなされています。また、最新のインタビュー等でも、このシーンが二人の「聖域」を守るための重要なカットであったことが語られています。

より詳しい原作の雰囲気は、出版元のKADOKAWA公式サイトなどで確認して、メディアによる表現の違いを楽しむのも一興です。

ファンの反応と映画評価における位置づけ

公開後、SNSやレビューサイトではこのシーンに関する感想が溢れかえりました。

- 「狂児の手が…!あの咄嗟の判断に惚れないわけがない」

- 「血が出るシーンは苦手だけど、あそこだけは狂児の愛を感じて何度も見たい」

- 「暴力シーンなのに、なぜか映画の中で一番美しく愛を感じる場面」

(参考記事:映画「カラオケ行こ」を借りる方法は?映画と原作の魅力を解説)

まとめ:映画『カラオケ行こ!』の「血しぶきガード」は愛の証

「血しぶきガード」は、ヤクザの狂児が中学生の聡実に見せた、不器用で最大限の優しさ(愛)の表れです。返り血を手で防ぐという咄嗟の行動が、二人の関係を「脅す側・脅される側」から「互いを救い合う存在」へと変えました。