みなさん、こんにちは!最近、街で見かけるマンホールの蓋がとってもオシャレになってきたの、気づいていますか?実は、そのデザインを集めた「マンホールカード」が大人気なんです。

でも、転売問題が深刻化して、本来の目的が損なわれているんです。自治体も頭を悩ませているようですね。

この記事では、マンホールカードの魅力や転売問題の実態、そして解決に向けた取り組みについて詳しく見ていきます。

みなさんも、マンホールカードを通じて日本の街の魅力を再発見してみませんか?一緒に、この素敵な文化を守る方法を考えていきましょう!

この記事のポイント

- マンホールカードの転売問題が深刻化し、印刷ミスのカードが6万円以上で取引されていること

- 転売の主な理由は、カードの希少性と地域限定の配布方法にあること

- 自治体が転売対策として1人1枚ルールの厳格化や配布方法の工夫を行っていること

- 転売問題への対応として、デジタル化や新たな配布方法の検討が進められていること

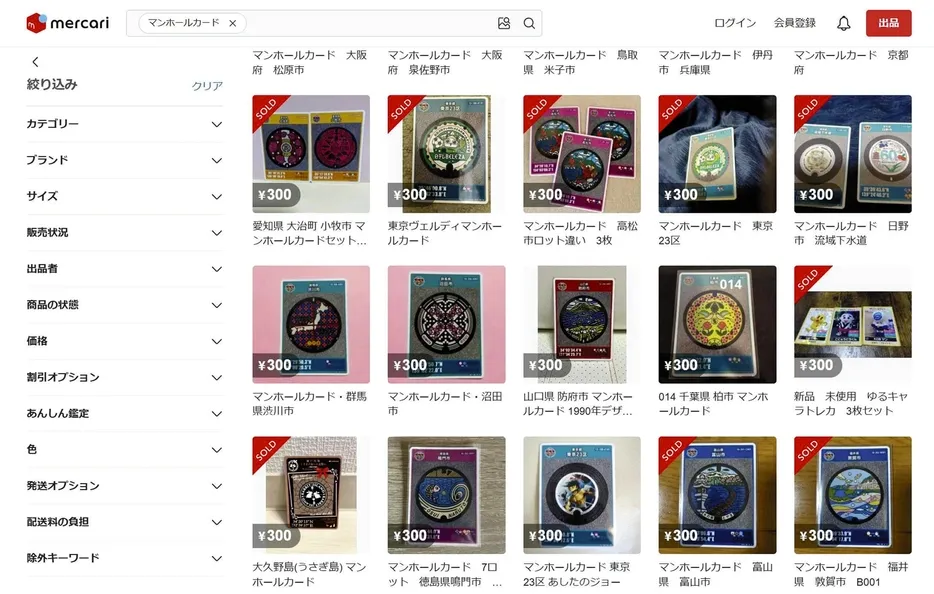

引用:

マンホールカード転売が6万円越えの衝撃

高額転売が行われる驚きの理由

みなさん、マンホールカードって知っていますか?これは、全国の自治体が無料で配布している、マンホールの蓋のデザインが描かれたカードのことです。最近、このカードが高額で転売されるという問題が起きているんです。

なぜこんなことが起こるのでしょうか?その理由は、カードの希少性にあります。マンホールカードは、各地域で限定的に配布されているため、簡単に手に入れることができません。そのため、コレクターの間で人気が高まり、転売市場が急速に拡大しているのです。

具体的には、フリーマーケットサイトで通常のカードが2,000円以上で取引されることがあります。さらに驚くべきことに、印刷ミスのあるカードは6万円以上の値段がつくこともあるんです!

高値で取引されるカードの特徴

では、どんなマンホールカードが特に高値で取引されているのでしょうか?その特徴をいくつか見ていきましょう。

- 初期生産分の通し番号「1番」のカード

これらのカードは特に希少性が高く、コレクターの間で人気があります。 - 印刷ミスのあるカード

例えば、大阪市のあるカードは印刷ミスがあるという理由で、6万円以上の値段がついているそうです。 - 人気キャラクターや有名な観光地がデザインされたカード

例えば、「機動戦士ガンダム」とコラボしたカードなどが高値で取引されています。 - 配布枚数が特に少ないカード

自治体の予算の都合で、発行枚数が限られているカードは価値が高くなりやすいです。

これらのカードが高値で取引される理由は、その希少性と独自性にあります。

コレクターにとって、これらの特徴を持つカードは「逸品」と言えるでしょう。

しかし、このような高値取引は本来のマンホールカードの目的から外れています。

カードは地域の魅力を伝え、観光客を呼び込むために作られたものだからです。

転売カードの価値を決める要因

マンホールカードの転売価格は、様々な要因によって決まります。

主な要因を表にまとめてみました:

| 要因 | 説明 | 価格への影響 |

|---|---|---|

| 希少性 | 発行枚数が少ないほど | 高くなる |

| デザインの人気 | キャラクターや観光地の知名度 | 高くなる |

| 印刷ミス | 通常とは異なる印刷がされている | 大幅に高くなる |

| 発行時期 | 初期のものほど | 高くなる |

| 地域の知名度 | 有名な観光地や都市のカード | やや高くなる |

これらの要因が組み合わさることで、カードの価値が決まっていくのです。

例えば、有名な観光地の初期発行カードで、さらに印刷ミスがあれば、驚くほどの高値がつく可能性があります。

ただし、このような高額転売は本来のマンホールカードの目的を損なうものです。

カードは地域の魅力を伝え、実際にその地を訪れてもらうためのものだからです。

自治体も対策を講じていますが、完全に防ぐのは難しいようです。

例えば、配布時に名前や住所を聞いたり、1人1枚のルールを厳格化したりしています。

しかし、服を着替えて何度も受け取りに来る人もいるそうで、対応に苦慮しているようですね。

私たちにできることは、マンホールカードの本来の目的を理解し、ルールを守って楽しむことです。

そうすることで、この素晴らしい文化を守り、地域の魅力を多くの人に伝えることができるでしょう。

6万円越えマンホールカード転売の実態

自治体による転売対策の取り組み

マンホールカードの転売問題に対して、自治体はさまざまな対策を講じています。これらの取り組みは、カードの本来の目的である地域のPRと観光促進を守るためのものです。

主な対策として、以下のようなものがあります:

- 1人1枚ルールの厳格化:配布時に本人確認を行い、複数枚の受け取りを防止しています。

- 配布方法の工夫:名前や住所を記入するアンケートを実施し、重複受け取りを防ぐ自治体もあります。

- 通し番号の工夫:下水道広報プラットホーム(GKP)は、高額で取引されやすい通し番号「1番」を初期生産分以外にも付けて、希少性を下げる試みを始めました。

しかし、これらの対策にも課題があります。例えば、大阪府柏原市では、配布初日に服を着替えて何度も来る人や、他の人に声をかけて一緒に訪れ2枚受け取ろうとする人がいたそうです。担当者は「不正が明らかな場合は断るが、手段が巧妙だと対処できない」と話しています。

また、岩手県花巻市のように、希望者が殺到してチェックが難しくなり、名前を聞くのをやめた自治体もあるようです。

これらの対策は、正直者のコレクターが不利にならないよう配慮しつつ、転売目的の人々を抑制するための苦心の策と言えるでしょう。

社会の反応と転売問題への見解

マンホールカードの転売問題に対する社会の反応は、さまざまです。

多くの人が転売行為を批判的に見ている一方で、経済活動の一環として容認する意見もあります。

主な反応と見解を以下にまとめてみました:

批判的な意見:

- 税金で作られた無料配布物を転売して利益を得るのは不適切だ。

- 本来の目的である地域振興や観光促進が損なわれる。

- 正規のコレクターが入手できなくなり、趣味の範囲を超えている。

容認する意見:

- 需要と供給のバランスで価格が決まるのは自然な経済活動だ。

- 遠方の人にとっては、高額でも購入できる方が便利かもしれない。

- 転売されても、結果的に地域に人が訪れているなら目的は達成されている。

中立的な意見:

- 自治体が有料で販売すれば、転売問題も解決するのではないか。

- デジタル版の導入など、新しい配布方法を検討すべきだ。

このように、マンホールカードの転売問題は、コレクターの楽しみ、地域振興、経済活動など、さまざまな観点から議論されています。

多くの人が、健全なコレクション文化と地域振興のバランスを保つことの重要性を認識しているようです。

転売問題の今後の展望と課題

マンホールカードの転売問題は、今後も継続的な課題となりそうです。

しかし、この問題に対する取り組みや新たな提案も出てきています。

今後の展望と課題について、以下のポイントが挙げられます:

デジタル化の可能性:

- QRコードを活用した受け取り履歴管理システムの導入

- デジタル版マンホールカードの発行による転売防止と環境負荷軽減

配布方法の見直し:

- 事前予約制の導入

- 郵送対応の検討(現地訪問の意義との兼ね合いが課題)

価値の再考:

- カードの希少性よりも、実際に現地を訪れる体験の価値を強調

- マンホール本体の写真撮影や周辺散策を促す取り組み

コレクター・ファンの意識向上:

- 転売品の購入を控える呼びかけ

- 正規ルートでの入手を推奨する啓発活動

法的・制度的対応:

- 転売禁止の明確化と罰則の検討

- 自治体間での情報共有と統一的な対応策の策定

これらの取り組みを通じて、マンホールカードの本来の目的である地域振興と、コレクターの楽しみの両立を目指すことが重要です。

同時に、転売問題がマンホールカードの魅力を損なわないよう、柔軟かつ効果的な対策が求められるでしょう。

みなさんも、マンホールカードを通じて各地の魅力を発見し、実際に足を運んでみるのはいかがでしょうか。

そうすることで、このユニークな文化を守り、発展させることにつながるかもしれません。

引用:

マンホールカード転売が6万円越え!?驚きの理由と対策とは:まとめ

まとめます。

- マンホールカードは自治体が無料配布する地域PRツール

- 希少性や人気デザインのカードが高額転売の対象になっている

- 印刷ミスのあるカードが6万円以上で取引される事例がある

- 転売対策として1人1枚ルールの厳格化や配布方法の工夫が行われている

- デジタル化や新たな配布方法の導入が検討されている

- 本来の目的である地域振興とコレクターの楽しみの両立が課題

高額転売問題は、マンホールカードの本来の目的を損なう可能性がありますが、同時にその人気と価値を示しているとも言えます。コレクターの皆さん、カードを通じて実際にその地域を訪れ、魅力を発見するのはいかがでしょうか?そうすることで、このユニークな文化をみんなで守り、楽しむことができますよね。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!