みんな、こんにちはー!いよいよ近づいてきた大阪万博、楽しみにしてる人も多いんじゃないでしょうか。

ネットでも話題で心配ですよね。<span class="bmarker-s">実際どんな虫がいて、どうしてそうなったのか</span>、この記事でスッキリさせましょう!

ドキッとするような話も耳にしますが、うーん、本当のところはどうなんでしょう。

この記事では、そんな大阪万博にまつわる気になるギモンや不安点をピックアップ! **なぜそんな話が出ているのか、そして実際のところはどうなのか**、皆さんがスッキリわかるように情報をまとめました。

この記事を読めば、大阪万博の現状がよりクリアに見えてくるはずですよ。さあ、一緒に大阪万博の気になるアレコレをチェックしていきましょう!

この記事のポイント

- 万博の虫の種類がわかる

- ユスリカ大量発生の理由

- ユスリカは刺さないと判明

- 万博側の虫対策もわかる

引用:【最新情報】大阪万博2025で虫が大量発生?ユスリカの原因・現地の状況と来場前の対策まとめ | ゆかの雑記帳

大阪万博の虫、なぜこんなに大量発生?

万博で見かける虫の種類って何?

大阪・関西万博の会場で「虫が多すぎる!」と感じている人が多いみたいです。

ただ、このユスリカ、たくさん飛んでいたり、顔の周りに集まってきたりすると、やっぱりちょっと気持ち悪いと感じてしまうかもしれませんね。

ユスリカの詳しい特徴はこんな感じです。

- ユスリカ:

- 見た目: 蚊に似ているけれど、人を刺さない。体長は1~10mmくらいと小さい虫です。

- 特徴: 光や湿気が好きで、夕方や水辺、日陰に集まりやすいです。よく群れで飛んでいて、「蚊柱(かばしら)」と呼ばれる、たくさんの虫が柱のように見える現象を作ることがあります。

万博会場では、主に以下のような他の虫たちも見られるようです。

- 蚊(か):

- 特徴: こちらは人を刺して、かゆみや赤みを引き起こすことがあるので注意が必要です。特に夕方になると活動が活発になります。池の近くや草むらに多い傾向があります。

- ハチやアブ:

- 特徴: 会場にはお花も多いので、その香りに誘われてやってきます。種類によっては攻撃的なハチもいるので、むやみに近づかない方が良いでしょう。黒っぽい服や香水はハチを寄せ付けやすいので、避けた方が安心ですね。

これらの虫は、普段の生活でも見かけることがある虫たちです。でも、万博という特別な場所でたくさん見かけると、ちょっとびっくりしてしまいますよね。虫たちの特徴を知っておけば、少しは落ち着いて対処できるかもしれません。

ユスリカが特に大量発生する理由

「どうして大阪万博では、特にユスリカがたくさんいるの?」と疑問に思う人も多いでしょう。

それには、いくつかの理由があるようです。

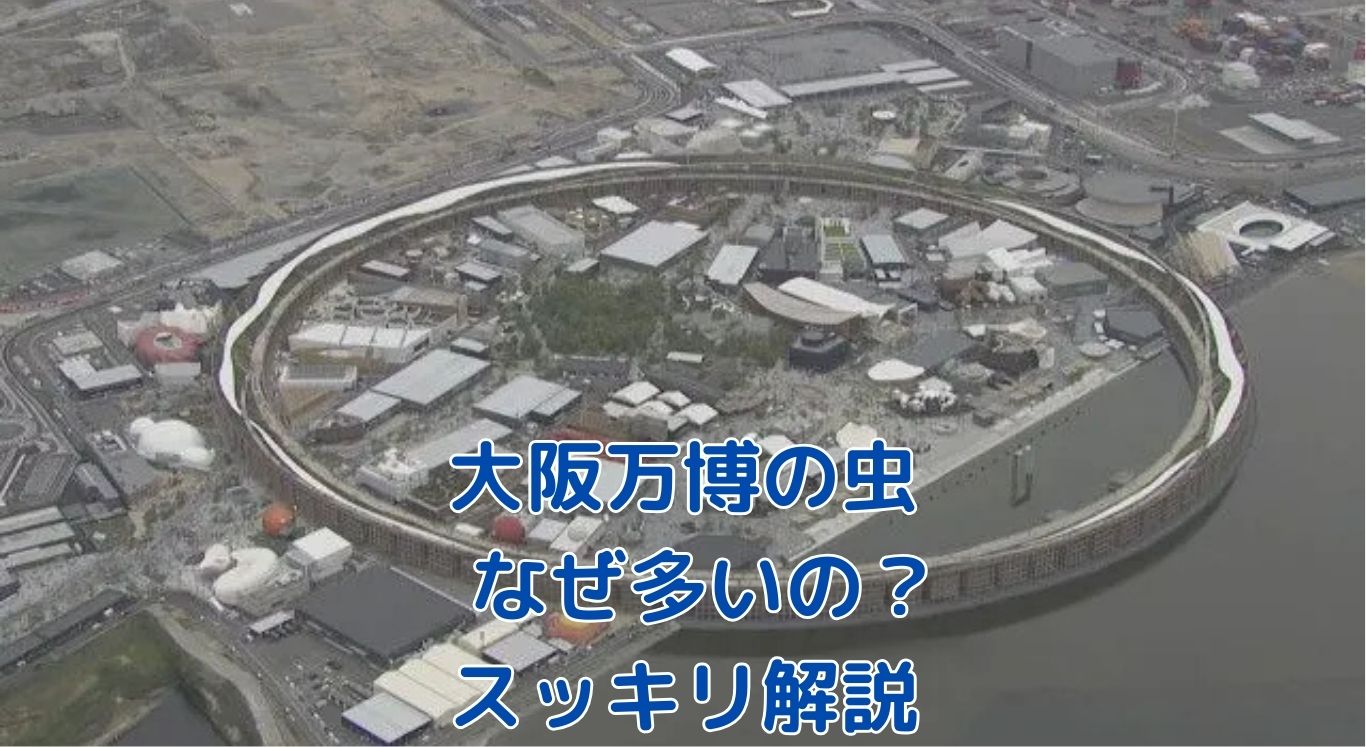

まず、万博会場の「夢洲(ゆめしま)」という場所の環境が、ユスリカにとってとても住みやすいことが挙げられます。

夢洲は海に囲まれた人工の島で、もともと埋め立て地でした。

そのため、周りには水たまりができやすかったり、湿気が多かったりする場所が多いんです。

ユスリカの幼虫は水の中で育つので、水辺はユスリカにとって最高の住みかなんですね。

次に、会場の建物や設備も関係しているようです。

例えば、万博のシンボル的な建物である「大屋根リング」は、大きな屋根が日陰をたくさん作ります 。

日陰が多くて湿度も保たれやすい場所は、ユスリカが集まりやすい条件がそろっていると言えます 。

また、夜になると会場のライトが明るく光りますが、ユスリカは光に集まる習性があるので、ライトの周りにもたくさん集まってきてしまうのです 建築エコノミストの森山高至氏は、夢洲が孤島で水インフラが未整備なことが問題だと指摘しています。

上下水道の整備が遅れていると、水の循環がうまくいかず、ユスリカの発生源となりやすい水たまりができてしまう可能性があるわけです。

さらに、会場内の水質管理の問題も指摘されています。

会場には人工池や水を活用した広場がありますが、これらの水が十分に循環・ろ過されていないと、ユスリカが発生しやすくなってしまうのです。

国立感染症研究所も、以前から夢洲の環境について、感染症を媒介する昆虫が繁殖しやすいと警告していたという情報もあります。

これらの理由から、大阪万博ではユスリカが大量発生しやすい状況になっていると考えられます。

万博協会も、ユスリカの成長を抑える薬をまいたり、虫が嫌がる薬をまいたりといった対策を進めているとのことですが、天候などによって効果に差が出てしまうこともあるようです。

大阪万博の虫や他問題、なぜ起こる?

大阪万博でメタンガス発生の原因

大阪万博では、虫の問題の他にも心配なことがあると耳にするかもしれませんね。

一般的に、メタンガスが発生する主な原因としては、次の二つが考えられます。

- 土地そのものからの発生:

大阪万博の会場である夢洲(ゆめしま)は、もともと海を埋め立てて作られた人工の島です。こういった埋立地では、地中に埋められたごみや有機物(植物などが腐ったもの)が長い時間をかけて分解される時に、メタンガスが発生することがあります。これは自然な現象の一つと言えるでしょう。 - イベントから出る廃棄物:

多くの人が集まる万博のような大規模なイベントでは、たくさんの食べ物や飲み物が消費され、それに伴って多くのごみが出ます。これらの生ごみなどが適切に処理されない場合、そこからメタンガスが発生する可能性も指摘されています。

大阪万博で具体的にメタンガスがどの程度発生しているのか、またその詳細な原因については、私が以前お話しした虫の資料の中には詳しい情報は見当たりませんでした 。しかし、一般的に大きなイベント会場では、来場者の安全と快適さのために、ガスの発生状況を監視したり、換気をしっかり行ったりする対策が取られるはずです。夢洲のインフラ整備、特に上下水道の整備が遅れているという指摘もあり、そういったことも含めて、様々な側面から専門家が原因を調べて対策を考えていることでしょう。

万博の準備を進める中で、なぜそのような問題が起きるのか、そしてどうすれば安全に楽しめるのか、しっかりと情報を見守っていくことが大切ですね。

大阪万博2025、本当に中止の理由

「大阪万博2025が中止になるって本当?」そんな心配の声も、もしかしたら耳にすることがあるかもしれません。

虫の大量発生の問題 や、先ほどお話ししたメタンガスの懸念など、ネガティブな情報に触れると、「大阪万博は大丈夫なのかな?」と不安になるのも無理はないでしょう。

まず、私が皆さんにお伝えした虫に関する情報や、その他の資料を見る限りでは、大阪万博2025が中止になった、あるいは中止が決定したという公式な情報は見当たりませんでした 。

大規模な国際イベントである万博は、開催までに何年もかけて多くの国や企業、人々が準備に関わっています。

そのため、一度開催が決まったものが中止になるというのは、よほど大きな、避けることのできない理由がない限りは考えにくいことです。

例えば、世界的に大変な感染症が流行したり、非常に大きな自然災害が開催地を襲ったりするような場合です。

なぜ中止の噂や心配の声があがるのでしょうか。

考えられる理由としては、以下のようなものがあるかもしれません。

- 様々な課題の報道: 虫の大量発生 会場建設の遅れ、費用の増加など、万博の準備段階で様々な課題が報道されることがあります。これらの情報が、人々の心配につながることがあります。

- 過去の事例からの連想: 過去に国内外の大きなイベントが何らかの理由で中止や延期になった事例があると、今回の万博についても同様の事態を心配してしまうかもしれません。

- SNSなどでの情報の拡散: 個人の意見や未確認の情報が、SNSなどを通じて急速に広まることがあります。中には、事実とは異なる情報や、不安を煽るような内容も含まれている可能性があるため、注意が必要ですね。

もちろん、大阪万博が抱える課題について、きちんと対策を講じていくことは非常に重要です。

しかし、現時点では、中止という結論に至っているわけではないようです。

万博の成功に向けて、多くの人が努力を続けています。

最新の情報は、必ず公式サイトなどで確認するようにしましょう。

引用:なぜ大阪万博では虫が多いの?その理由と場所や虫対策を徹底解説! | 旅行へ行こう旅へ出よう!

大阪万博の虫、なぜ大量発生?スッキリ解決:まとめ

Q&Aでまとめますね。

質問(Q):万博では主にどんな虫に遭遇する可能性があるの?

回答(A):人を刺さないユスリカのほか、蚊やハチ、アブなどが見られるようです。

質問(Q):特にユスリカが多いって聞いたけど、どうしてなの?

回答(A):会場の夢洲の土地柄や、建物の構造、水辺の管理などが関係しているみたいですよ。

質問(Q):メタンガスも心配だけど、万博での詳しい発生原因は?

回答(A):具体的な原因はまだ不明ですが、一般的には埋立地特有の事情や廃棄物が要因とされます。

質問(Q):万博が中止になるかもしれないって噂、本当なの?

回答(A):現時点では中止という公式発表はなく、様々な憶測が飛び交っているようですね。

この記事では、大阪・関西万博での虫の発生状況やその背景、さらにはメタンガスや開催に関する心配事について、皆さんのギモンに答える形で情報をまとめてみました。

なぜ会場であんなに虫の話題が出るのか、その理由や虫の種類が少しでもクリアになったでしょうか。他の心配事についても、現状どうなっているのか掴んでもらえたら嬉しいですよ。

やっぱり、正しい情報を知っておくことが一番の安心材料になりますよね。いろいろな情報があるけれど、しっかり見極めて、万博を心から楽しめる日が来るといいですね!

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。